La receta es sencilla: aportar recursos a una campaña política, constituye el ticket para acceder a la repartición de negocios, licencias, contratos, sueldos, puntos, etc.

Durante la última década del siglo XX, Sussane Jones y Rachel McLeary publicaron investigaciones histórico-políticas sobre la génesis de la democracia guatemalteca, el rol de los actores políticamente relevantes del momento, y las dinámicas de poder real existentes en el país.

Tanto Jones como McLeary dedicaron extensos apartados a ofrecer interpretaciones sobre la relación entre las élites económicas guatemaltecas, el poder político (Partidos Políticos, Ejército) y la naciente sociedad civil, en el contexto de la primera década democrática. Guardando las distancias, ambas concluían que existía una evidente ascendencia de las élites sobre los diferentes espacios del poder. La relación simbiótica entre medios y élites, la concentración del financiamiento partidario en unas pocas chequeras privadas, junto al poder de veto de la patronal respecto a legislación y políticas públicas, constituían las pruebas más evidentes de dicho supuesto.

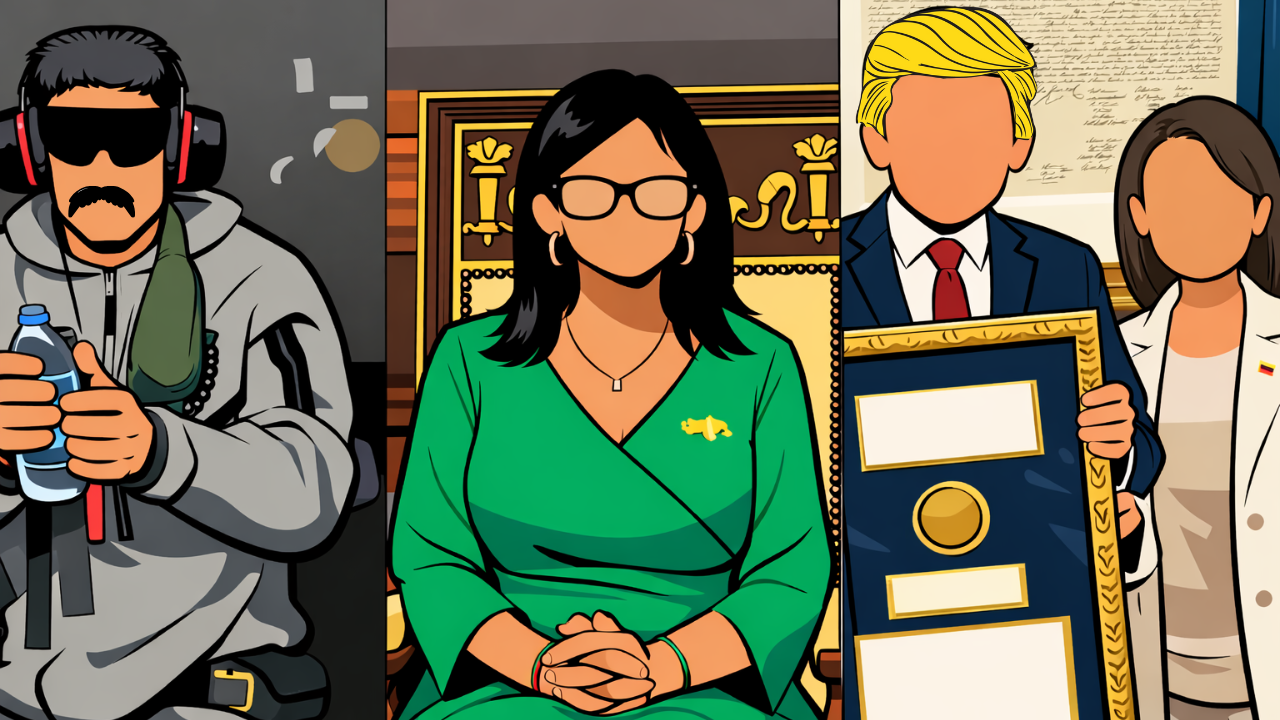

Sin embargo, con la llegada del FRG, esta dinámica empezó a cambiar. Lentamente. El perfeccionamiento del sistema patrimonialista (que institucionaliza la corrupción y el tráfico de influencias) generó un ciclo autosostenible de financiamiento electoral – corrupción. La receta es sencilla: aportar recursos (financieros u horas-hombre) a una campaña política, constituye el ticket para acceder a la repartición de negocios, licencias, contratos, sueldos, puntos, etc.

En estos quince años, el patrimonialismo de Estado ha provocado: 1) el surgimiento de una élite emergente vinculada a la proveeduría del Estado (siendo Gustavo Alejos un ejemplo paradigmático); y 2) mayor autonomía de los políticos respecto del poder económico tradicional, dado que los partidos aprendieron que era más eficiente -y menos laborioso- financiar campañas con dinero de dudosa procedencia, que “pasar el sombrero entre los muchachos”. Los primeros aspiran a más negocios o impunidad; los segundos piden leyes, reglamentos, políticas, ministros, directores, etc.

Esa dinámica provocó que, a partir de 2008, la relación de las élites sobre el sistema ya no fuese de completa ascendencia, sino más una especie de primus inter pares. Al final, valores subjetivos como la legitimidad discursiva, el organicismo, el tradicionalismo, la ascendencia social, la capacidad de organización institucional o la misma hegemonía socio-cultural se convirtieron en las herramientas de poder blando que permitían compensar la pérdida del monopolio sobre el poder económico.

Para muestra, a lo interno de los proyectos políticos de la UNE, Partido Patriota, FCN-Nación y VAMOS, la participación de las élites ha sido cada vez menos protagónica. Incluso, en ciertos momentos, ha resultado evidente que son meros agregados tangenciales o aliados coyunturales de proyectos que verdaderamente responden a los intereses de alguien más.

Antes de 2017, había conciencia sobre la importancia de salvaguardar algunas de las herramientas de poder blando, como la legitimidad discursiva. De ahí que todavía había pronunciamientos sobre transparencia y corrupción, la decadencia del sistema de justicia o la disfuncionalidad del aparato estatal. Eso sí, en más de alguna ocasión tuvieron que pedir permiso al entonces Presidente de la República antes de publicar (en una clara muestra sobre las verdaderas dimensiones de la ascendencia de poder, allende 2014). Continuará…