Un país es una herida colectiva.

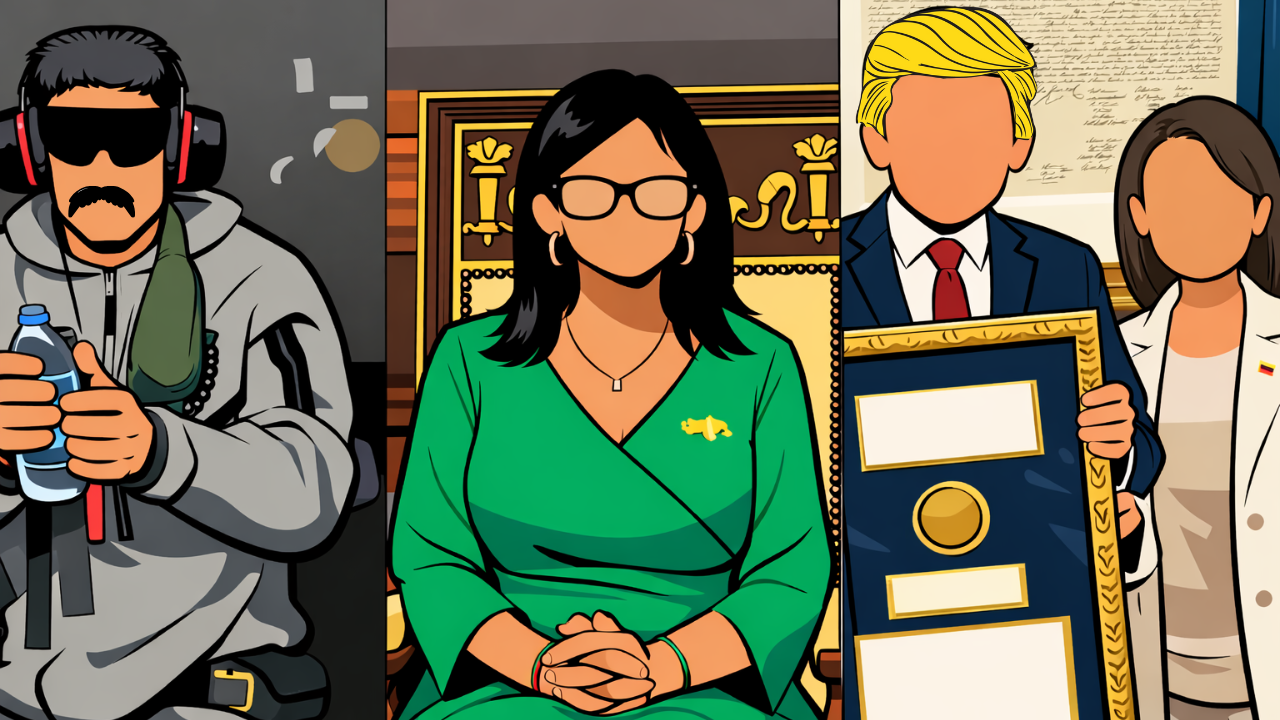

El viernes 1 de marzo se estrenó en Netflix el film Simón, del joven director venezolano Diego Vicentini. Obra nominada a los Premios Goya en 2023.

La película se sumerge en los abismos del alma de Simón, un dirigente estudiantil que busca asilo político en Estados Unidos después de haber enfrentado el tormento de la detención y la tortura en una cárcel venezolana durante las protestas antigubernamentales de 2017.

A lo largo de la historia, la dualidad que vive Simón es palpable y angustiante. En los flashbacks de su vida en Venezuela, vemos a un joven idealista e indoblegable que lideraba un grupo estudiantil enarbolando la bandera de la protesta, inspirado por movimientos sociales globales que han desencadenado cambios políticos significativos, como la Primavera Árabe y el Euromaidán ucraniano. Sin embargo, luego de haber sido encarcelado, torturado y de escapar al exilio en Miami, se enfrenta a un escenario distinto, atrapado en un shock post-traumático y con una culpa de sobreviviente abrumadora por la lucha que dejó inconclusa y las terribles consecuencias de sus decisiones. Tristemente, presenciamos el duelo de quien se da cuenta de que la única forma de seguir adelante con su vida es dejando atrás su país y sus afectos.

A diferencia de otras películas que han retratado los crímenes del socialismo y que muestran el horror de estos regímenes a través de la banalidad del mal como The Life of Others (2006), la película Simón más bien opta por una aproximación visceral. Aquí, el brazo ejecutor de la dictadura no carga con el dilema ético del burócrata que acata órdenes totalmente deleznables y comete actos terribles disfrazados de procedimientos oficinescos, sino que la maldad de la represión se nos presenta en su estado más crudo perpetrada por esbirros sádicos y sin escrúpulos. En este ambiente, todos los venezolanos, incluso los ciudadanos comunes no politizados, son percibidos como potenciales enemigos de la revolución hasta que se demuestre lo contrario. De hecho, esta precisión se deja entrever en la escena final cuando el protagonista explica al funcionario norteamericano en su entrevista de asilo las motivaciones que puede tener el gobierno venezolano en capturar indiscriminadamente jóvenes estudiantes para torturarlos y luego soltarlos sin mayores argumentos:

“Nos liberaron porque les dio la gana. Eso es lo que hacen. Capturan a un grupo de gente, los golpean, los torturan y los sueltan. Y luego capturan a otro grupo y hacen lo mismo una y otra vez. Es como una puerta giratoria. Todos los que luchan contra ellos pasan por esa puerta y después todos les temen”.

Un sinsentido que sólo se entiende si nos adentramos en la psiquis de un proyecto cuya naturaleza radica en la pérdida total del valor por la vida humana.

Imposible no establecer paralelismos entre los personajes de Simón y el joven alemán Paul Baumer, de la novela alemana luego versionada varias veces en película All quiet on the western front (2022). En ambos protagonistas, vemos cómo ese optimismo juvenil inicial es aplastado por la realidad de enfrentarse al poder desnudo de una maquinaria estatal al servicio de la muerte y cómo se termina apoderando de ellos una desesperanza profunda sobre la condición humana al haber presenciado la transgresión más abyecta a los límites morales que creían seguros e inamovibles.

Simón, también nos desafía a reflexionar. Nos interpela con la idea de que en el mundo real, el mal sí triunfa y los países se pierden en vorágines destructivas sin salida. Y si bien los venezolanos de hoy, los vencidos por la devastación revolucionaria dentro y fuera del país, tendremos que cargar con este fracaso colectivo por el resto de nuestras vidas, también (como Simón) la única forma de conjurar esa derrota es perdonar y perdonarnos a nosotros mismos por lo que hicimos o no pudimos hacer.

Sólo teniendo como deber moral la misión de vida de resignificar y transformar nuestra pérdida en algo de valor para el resto de la sociedad y las generaciones futuras, todo el dolor habrá tenido sentido.