La era de las redes sociales, tan vitales y útiles en otros ámbitos, ha terminado de desquiciar la democracia, fomentando una degenerada arena política en la cual la polarización se convierte en la regla general.

Una de las cuestiones que más se menciona en Guatemala es el tema electoral, aun cuando lamentablemente nunca se ha debatido realmente. Desde 1985 existe el ritornello en torno a las imperiosas reformas legislativas las cuales terminan en auténticas deformas. A lo electoral, se han sumado otros temas que se han convertido en el mantra del discurso político de Guatemala.

La estrategia que enmascara la pretensión política de dejar las cosas como están, recurre a un «formalismo jurídico» ramplón que cree que la ley lo es todo. Por ello, se insiste tanto en reformar –no entender- materias tales como: Contrataciones del Estado, Servicio Civil y Organismo Judicial, legislaciones que se han convertido en los cuatro jinetes del apocalipsis.

En relación a lo electoral, se ha insistido hasta la saciedad en la importancia de crear auténticos partidos políticos para poder disfrutar una democracia que nunca llega. El constituyente, legalmente optó por convertir a los partidos políticos en órganos del Estado, para que éste o la mafia que habla en nombre de esta abstracción (Frederic Bastiat) los controle top-down, negando la importancia de la cultura política democrática que los debería propiciar como sucede en otros países en los cuales la operación es bottom-up.

Por más reformas legales efectuadas en el ámbito político-electoral, la mayoría disparatadas, el resultado ha sido el mismo: «partidos franquicias» (Lemus: 2013). Estas organizaciones en nada se diferencian de lo que ocurre en otros sectores sociales. Si bien la intención de mejorar el sistema electoral es noble, es extraño que nadie depare en la pesadilla en que se ha convertido la institucionalidad del país.

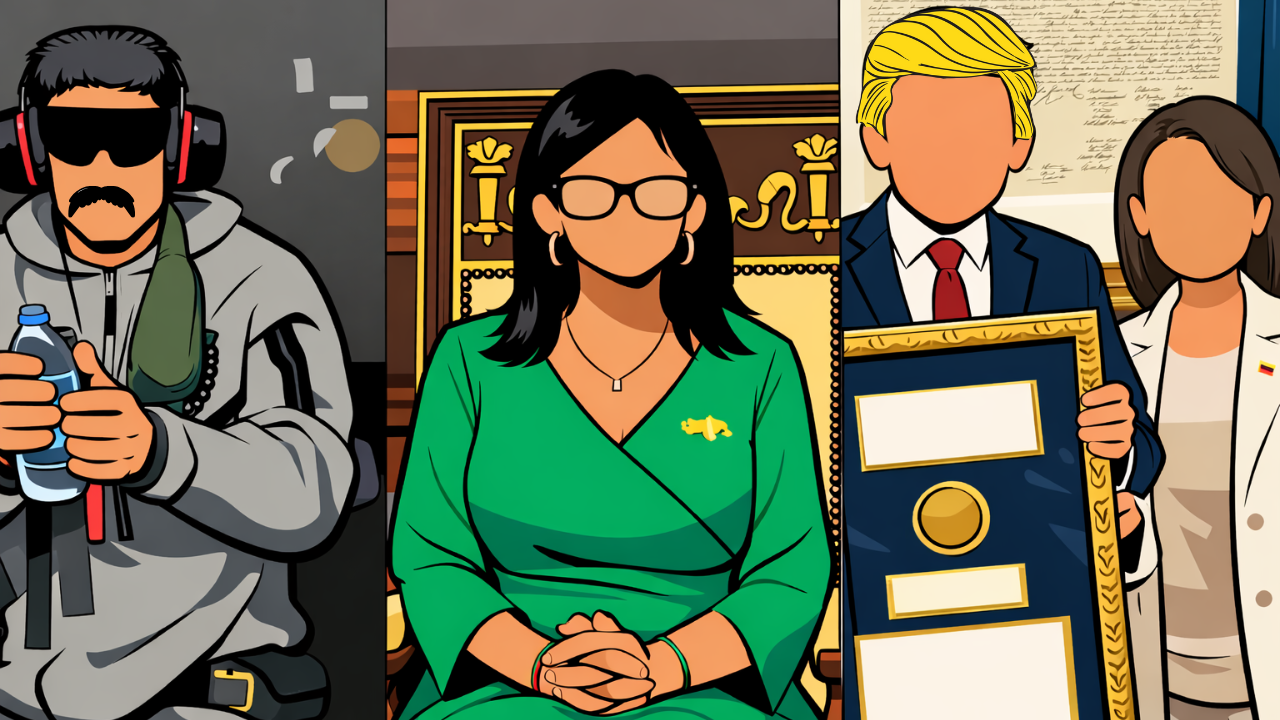

Mientras se quiere soñar con partidos políticos típicos del siglo XIX, la realidad muestra signos evidentes de desacreditación y crisis de los partidos sin parangón en la historia. Cambios culturales, tecnológicos, políticos y económicos han afectado a los partidos políticos, los cuales no son los únicos actores del sistema democrático como sucedía en el pasado.

De hecho, si bien los partidos políticos siguen siendo en teoría vitales para la democracia, no hay la menor duda que la concepción política dominante es hostil a ellos, derivado de este proceso de «democratización» que fomenta desdén para con las «élites», establishment y dirigencia partidaria. De allí el sueño imposible de la «democracia interna» de los partidos políticos

Desde el WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram cada hombre-masa moderno (Ortega y Gasset) hace valer su opinión política sin necesidad de someterse a los rigores organizacionales de los partidos políticos. La era de las redes sociales, tan vitales y útiles en otros ámbitos, ha terminado de desquiciar la democracia, fomentando una degenerada arena política en la cual la polarización se convierte en la regla general, dado que los usuarios no han tenido ni tienen necesidad de someterse a la discusión en torno a principios, valores o anhelos políticos (ideología) así como una debida organización política para llevarlos a cabo.

A través de los medios de comunicación se puede comunicar un mensaje político con gran facilidad, incluso a título personal. De allí que los usuarios de las redes sociales terminen siendo inefectivos políticamente cuando se trate de frenar las derivas autoritarias por la falta de practica en lo que concierne al derecho de asociación. En efecto, si en países con democracias consolidadas ya empiezan a aflorar problemas graves como los plasmados en How Democracies Die de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, no queda la menor duda que en Guatemala se tienen mucho más retos y peligros.

Por ello, frente a la demagogia o al fanatismo de las masas, luce vital rescatar la importancia de las élites o a lo sumo retener la famosa ley de hierro de la oligarquía. Por ello, resulta vital atenuar el carácter pragmático en el ámbito de la política y volver en la medida de lo posible, a rescatar la importancia de las ideologías, pues como bien acotó Mark Lilla, «El fin de la ideología no significa que haya desaparecido la oscuridad. Ha traído una niebla tan espesa que ya no podemos leer lo que está justo frente a nosotros. Vivimos en una era ilegible».