Lecciones y desafíos ante una tiranía sin salida fácil

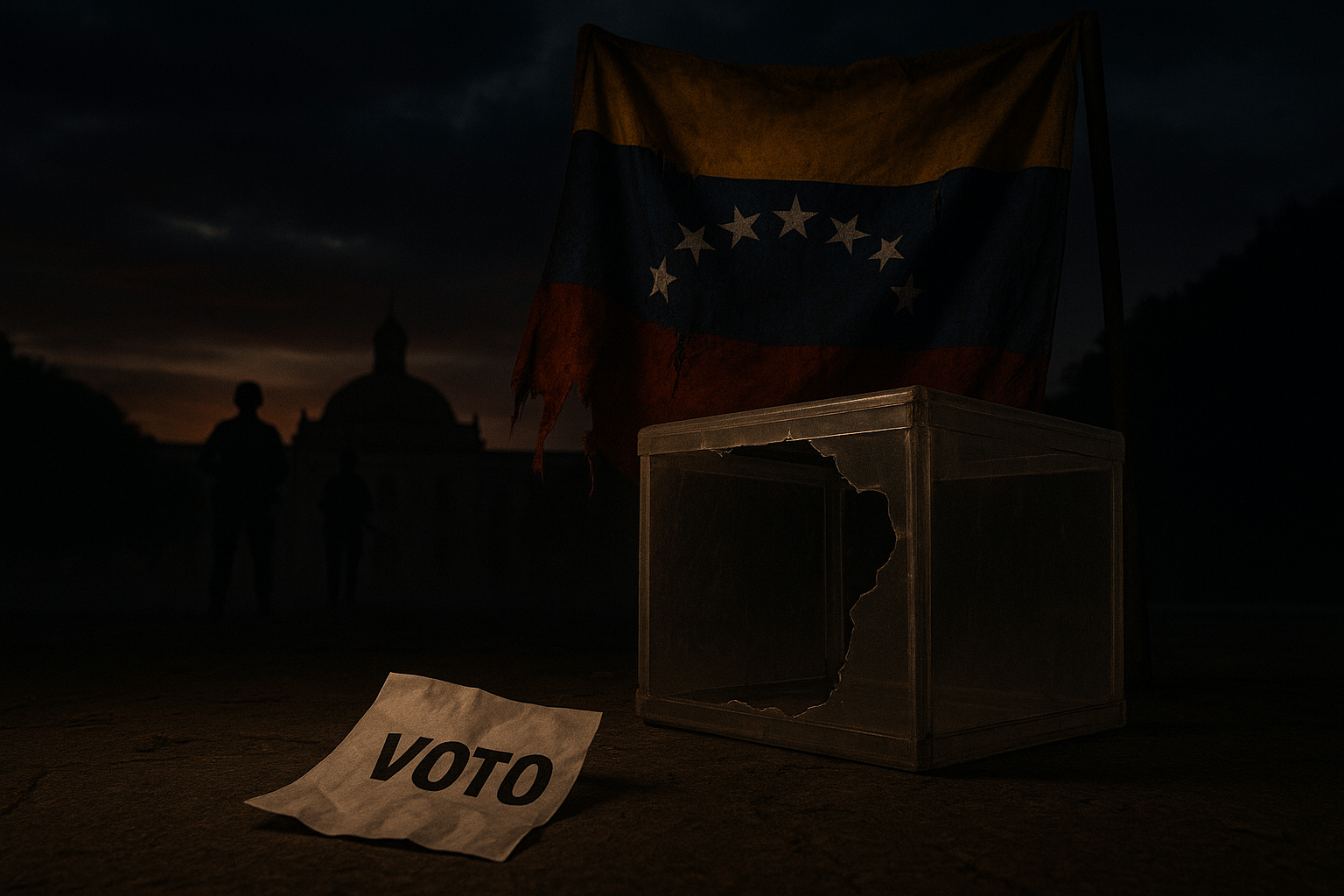

En unos días se cumplirá un año de las elecciones presidenciales en Venezuela, y aún el Consejo Nacional Electoral no ha podido demostrar los supuestos resultados que proclamaron ganador a Nicolás Maduro Moros. Mientras que la oposición venezolana logró demostrar digitalizando el 80% de las actas emitidas por las máquinas de votación que Edmundo González Urruria fue el ganador de esas elecciones con el 67% de los votos a su favor.

Sin embargo, lamentablemente, como tantos fraudes electorales que han quedado impunes en la historia, el venezolano no terminó desencadenando una transición democrática, como muchos hubiesen querido que ocurriera. Las razones son variadas y tienen que ver con que la venezolana se ha consolidado como una “tiranía en forma pura”, donde el poder político se ejerce sin ningún tipo de máscara institucional ni guardando ningún tipo de forma republicana o democrática, como hacían la mayoría de los autoritarismos de la Posguerra Fría, que guardaban cierta formalidad institucional aunque fuese un disfraz.

Inmediatamente después de cometer el fraude, el régimen venezolano desató una represión política sin precedentes que ha sido calificada por la CIDH como “terrorismo de Estado”. Actualmente, Venezuela tiene casi 1000 presos políticos, de los cuales seis han muerto bajo custodia del Estado entre 2024 y 2025. La situación de persecución ha llevado a una despolitización del país y si bien el rechazo al régimen venezolano supera el 80%, el pueblo venezolano, entendiendo que de momento un cambio político no se avizora, pareciera haberse retirado a su fuero más privado, a su situación individual más inmediata, y sus principales preocupaciones han vuelto a ser económicas.

En ese sentido, la situación de la oposición es de una debilidad tremenda debido a la arremetida brutal de la represión que desató el régimen venezolano tras robarse las elecciones. Que la gran mayoría de los dirigentes de la oposición estén presos, en el exilio o en la clandestinidad, lo demuestra.

En ese contexto, pareciera que la estrategia de la oposición más beligerante (y por ende más perseguida) está totalmente atada a la máxima presión del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de los representantes de la Florida y eso puede ser problemático por varias razones, que explicaremos de seguidas.

No hay claridad en Washington sobre Venezuela. De momento pareciera que Trump ha dejado en manos de Marco Rubio y en los políticos de la Florida el tema, sin que haya una estrategia de cambio de régimen sobre la mesa. Aunque el abordaje dual de Trump hacia Venezuela con Rubio y Grenell, que pronosticamos en entregas anteriores, fue confirmado por el New York Times en días recientes; también se conoció la información de que Estados Unidos retomó la estrategia de máxima presión hacia Cuba y Venezuela, con una variante: ya no hay zanahorias, sólo garrotes. Los que apoyan esta estrategia hacia Venezuela piensan que lo que falló en 2019 fue que simultáneamente también se ofrecían “incentivos” y “premios”, que al final no terminaron provocando el famoso “quiebre” en la élite chavista que condujera a una transición.

Voces en Washington como el ex asesor para América Latina Mauricio Claver-Carone y el senador Carlos Gimenez han declarado que es necesario pasar este “trago amargo” y que la población sufra los costos de esta política de máxima presión (suspensión de licencias petroleras, deportaciones, eliminación de visas, corte del flujo de dólares, impacto en el tipo de cambio, e incluso un posible corte de remesas y de ayuda humanitaria, etc.) para así poder salir definitivamente de los regímenes cubano y venezolano. El problema con esta estrategia es que los costos sociales para la población son muy altos y ata todas las posibilidades a los vaivenes del Departamento de Estado y —como ya hemos visto en este primer semestre del segundo gobierno de Trump— los vientos políticos de Washington pueden cambiar de un día a otro.

El otro problema es que el mito del “quiebre” militar, promovido desde 2014 y reforzado en 2019, pareciera naufragar en cada intento para que esta vez sea diferente, sólo porque de nuestro lado ahora tenemos nuevos actores más creíbles: ya no es Guaidó sino María Corina. Lo cierto es que ni las sanciones, ni los incentivos, ni las promesas de negocios energéticos post-dictadura, han logrado fracturar a la Fuerza Armada venezolana. Al contrario, las corporaciones que integran a la tiranía madurista han consolidado su cohesión, mientras ganan tiempo y establecen alianzas más firmes con Rusia, China e Irán.

En este contexto, la idea de que una sola persona, como María Corina Machado, pueda cargar con la responsabilidad de forzar un cambio histórico parece no solo irreal, sino injusta.

Aunque Machado aún cuenta con el 70% de aprobación, lo cierto es que ninguna transición política se ha gestado con una sola persona operando en la clandestinidad. Las transiciones políticas requieren de una articulación de intereses diversos (muchas veces excluyentes) y de construcción de coaliciones amplias. Machado ha sido una heroína política, pero no es ni guerrillera ni caudillo militar, y cargarle el peso de toda la transición refleja más un infantilismo colectivo que una estrategia racional. Es hora de dejar de exigirle lo imposible y de darle una salida digna a quien es sin duda la política más importante del siglo XXI venezolano. Un repliegue que le permita seguir haciendo política desde nuevos espacios, sin convertirse en mártir.

Mientras tanto, el régimen venezolano apuesta por una sucesión dinástica al estilo de Cuba y Nicaragua con la amenaza latente de Reforma Constitucional. Y al ser una tiranía en forma pura, la otra variable a considerar es que tanto Maduro, Diosdado y los hermanos Rodríguez todavía están jóvenes, no están ni cerca de llegar a la vejez, lo cual puede prolongar la vida del régimen autoritario y dificultar sustancialmente una eventual transición política. Toca pensar en el largo plazo, probablemente más largo de lo que quisiéramos, pero así son estos procesos.

Finalmente, tenemos otra realidad y es que Venezuela se ha convertido en un teatro de operaciones del choque de potencias enfrentadas en estos momentos: es el caso de China, Rusia e Irán. Para estos países los principios de la democracia liberal no condicionan sus relaciones económicas y le otorgan un papel importante a la soberanía de los Estados. Sin embargo, esa realidad geopolítica lejos de horrorizarnos, debe más bien interpelarnos, en tanto nuestra situación es la de países pequeños y dependientes. Recordemos que lo mismo le tocó pensar a los políticos de generaciones anteriores. Tal vez el liderazgo opositor debería pensar fuera de la caja en ese sentido y abandonar la mentalidad del idealismo liberal de la Posguerra Fría. Ya no estamos en 1991 y es importante que aparezcan interlocutores dentro de la oposición que operen desde la dinámica multipolar hacia la que se está dirigiendo el mundo.

Lo cierto, es que antes de soñar con “transiciones” o “quiebres”, es imprescindible no poner la carreta delante de los caballos: lo urgente en estos momentos es trabajar en un mecanismo humanitario serio para la reducción de la represión y la liberación de presos políticos. Sin posibilidad de organización, sin garantías mínimas, cualquier estrategia de cambio está condenada al estancamiento y al fracaso.

Por lo demás, Venezuela será libre, tarde o temprano.