América Latina y la democracia en peligro

En el programa de hoy, analizamos el viraje hacia la izquierda en América Latina y la forma en que muchos de estos gobiernos se están alineando contra la democracia.

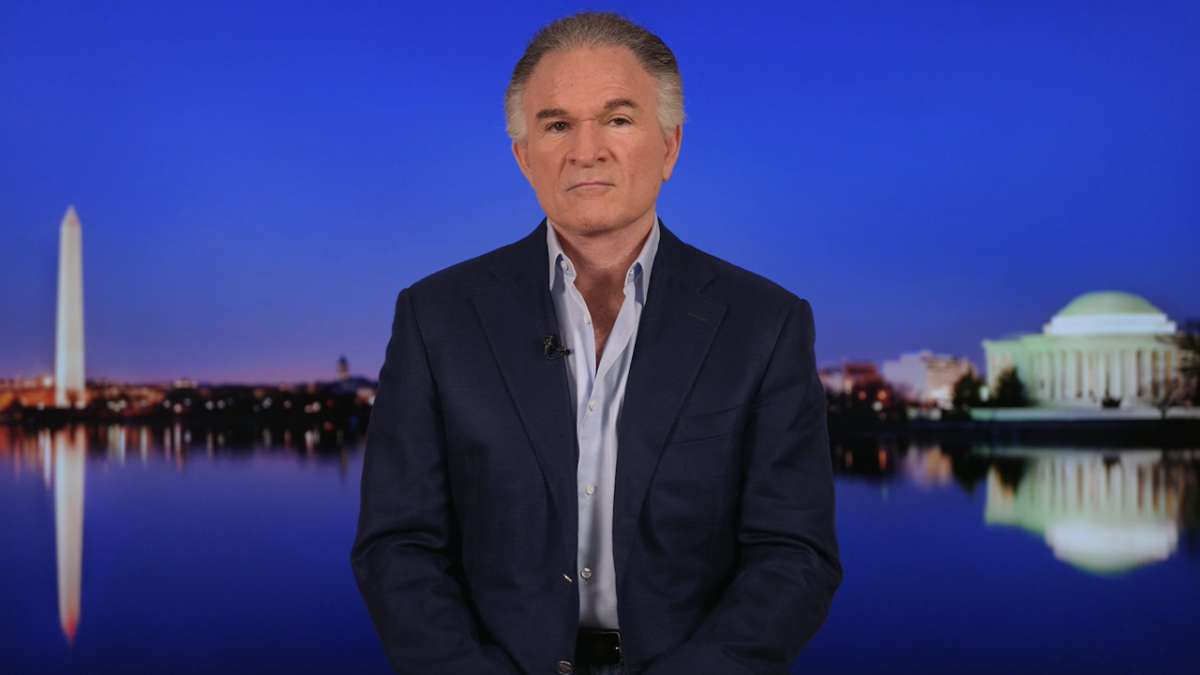

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a la necesidad de difundir los principios democráticos y de libertad en la región: “Gracias a NTN24, Razón de Estado es una tribuna continental que, de Washington a Santiago, y como lo ha hecho siempre, defiende y promueve los valores de la libertad, la democracia republicana y el Estado de derecho. América Latina, la región a la que dedicamos nuestro esfuerzo, lleva muchos años intentando construir democracias funcionales e instituciones respetables. Lleva demasiados años ya, intentando encontrar el modelo de desarrollo que resuelva nuestro subdesarrollo y ofrezca oportunidades y bienestar a su gente”.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a la necesidad de difundir los principios democráticos y de libertad en la región: “Gracias a NTN24, Razón de Estado es una tribuna continental que, de Washington a Santiago, y como lo ha hecho siempre, defiende y promueve los valores de la libertad, la democracia republicana y el Estado de derecho. América Latina, la región a la que dedicamos nuestro esfuerzo, lleva muchos años intentando construir democracias funcionales e instituciones respetables. Lleva demasiados años ya, intentando encontrar el modelo de desarrollo que resuelva nuestro subdesarrollo y ofrezca oportunidades y bienestar a su gente”.

También, señaló las razones que impiden a la región acceder a un desarrollo y a una estabilidad democrática: “La razón principal de los obstáculos y tropiezos es la política, su mala gestión, su incompetencia, corrupción, populismo, autoritarismo, crimen trasnacional… y, sobre todo, el abandono ciudadano. La ideología se convirtió en excusa, los partidos en instrumento oportunista, la mentira es el discurso, las promesas incumplidas la realidad. Lo que importa a la mayoría de los políticos de hoy es el poder, para someter pueblos, para robar vidas y esperanzas”.

Además, expresó la importancia de que triunfen las opciones democráticas en las próximas elecciones de Venezuela, Argentina y México: “Por eso es tan importante que María Corina Machado participe y triunfe en Venezuela. Por eso es primordial que, en la tierra de Borges y el tango gane la opción liberal en las próximas elecciones. Por eso es imprescindible que México no permita la locura que hoy los gobierna; y que en la medida en que la libertad, la democracia y la fuerza ciudadana nos lo permitan, vayamos devolviendo el prestigio, la decencia y el honor a la política”.

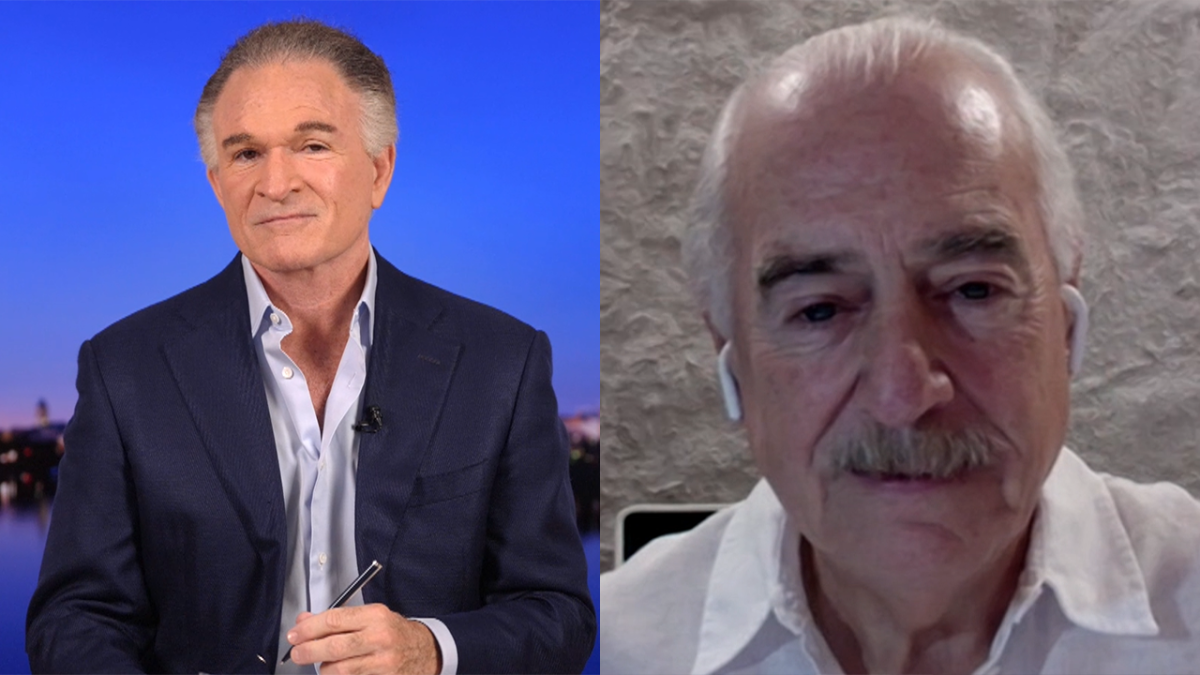

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a los ex presidentes de Colombia y Bolivia, Andrés Pastrana y Jorge Tuto Quiroga, sobre la situación política de América Latina ante el avance de la izquierda autoritaria.

Sobre su diagnóstico de la región, el expresidente colombiano expuso: “América Latina está mal. Tenemos una narcodictadura en Venezuela, tenemos un Lula que está gobernando para el Foro de Sao Paulo y no para los brasileros. En Ecuador habrá elecciones en los próximos días. Pero también estamos viendo señales positivas como lo es el caso de Paraguay y Lacalle en Uruguay y en Argentina puede llegar a haber un cambio. Si en Venezuela dejan llegar a María Corina Machado, se daría un vuelco en América Latina. En el caso de Colombia, Petro está elegido ilegítimamente y carcomido por la corrupción, en unas elecciones que no fueron transparentes”.

Sobre su diagnóstico de la región, el expresidente colombiano expuso: “América Latina está mal. Tenemos una narcodictadura en Venezuela, tenemos un Lula que está gobernando para el Foro de Sao Paulo y no para los brasileros. En Ecuador habrá elecciones en los próximos días. Pero también estamos viendo señales positivas como lo es el caso de Paraguay y Lacalle en Uruguay y en Argentina puede llegar a haber un cambio. Si en Venezuela dejan llegar a María Corina Machado, se daría un vuelco en América Latina. En el caso de Colombia, Petro está elegido ilegítimamente y carcomido por la corrupción, en unas elecciones que no fueron transparentes”.

Sobre el giro ideológico de gobiernos como el de Lula en Brasil y Petro en Colombia, Pastrana argumentó: “Si hablamos de Lula o Petro, se trata de gobiernos ideologizados que no están gobernando para sus pueblos. Lula va a China simplemente a promover su ideología y va a Estados Unidos no a pedir cosas que beneficien a su país, sino a hablar del tema ideológico. Petro va a Berlín a decir “qué triste que se haya caído el Foro de Sao Paulo”, en sus narices a los alemanes y va a Estados Unidos a hablar con Biden, a pedirle que le devuelvan los recursos a la narcodictadura de Nicolás Maduro, en lugar de gobernar para la gente más pobre y necesitada de su país”.

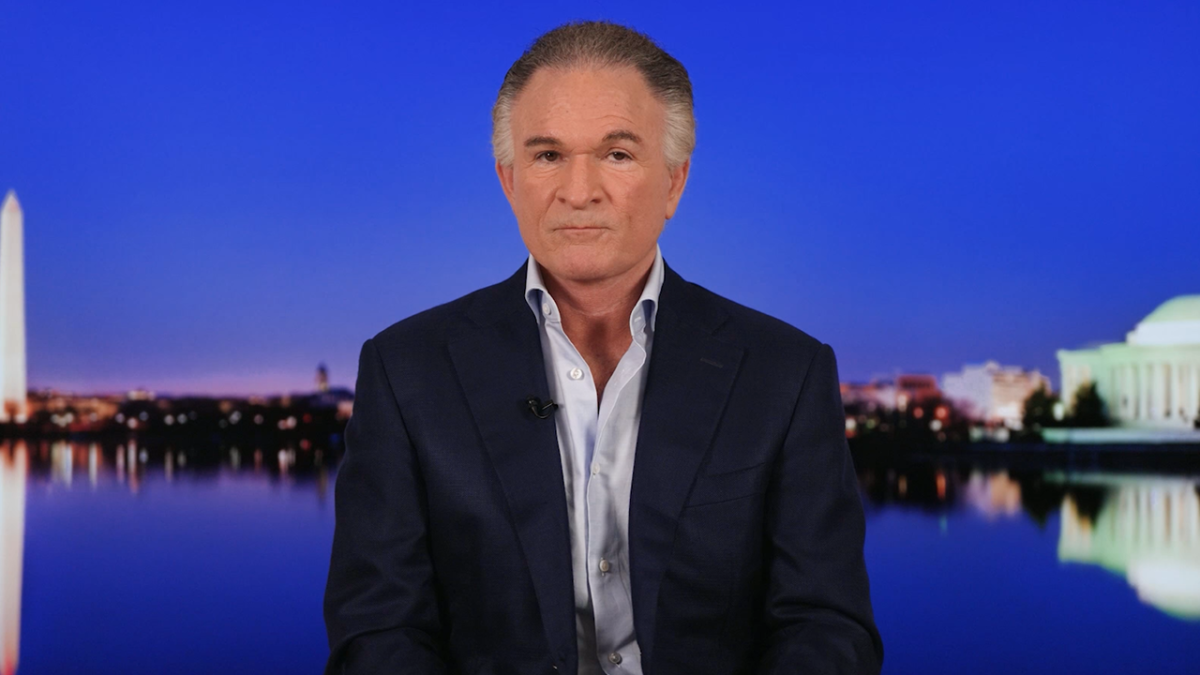

Más adelante, Dionisio Gutiérrez conversó con el ex presidente boliviano Tuto Quiroga sobre la situación de Venezuela de cara a las elecciones en 2024 para ese país: “Es un intento más de Maduro de volver a coronarse en el poder como lo ha hecho reiteradas veces robándose las elecciones. Está claro de que él no va a transmitir el poder pacífica y democráticamente ante el repudio popular del que es sujeto. Vale decir que Venezuela ha perdido tres cuartas partes del PIB que tenía cuando en 2013 empezó a gobernar Maduro y no solo que ha perdido tres cuartas partes de la economía, ha perdido una cuarta parte de la población. Ha destrozado su país y el régimen se sostiene con represión y con trampa y está claro que la última esperanza que tiene venezuela se llama Maria Corina Machado”.

Sobre la inhabilitación por 15 años a la líder venezolana de oposición, María Corina Machado, el ex mandatario comentó: “Nicolás Maduro ha demostrado los zarpazos que da. Primero, como el hombre tiene un cuerpo muy grande y el cerebro muy pequeño, tiene mucha cobardía y muy poca valentía. Maduro primero eliminó el Consejo Nacional Electoral, que era suyo. Y luego, desesperado por el crecimiento de María Corina, decidió inhabilitarla. No va a poder, Venezuela se ha despertado y María Corina la ha despertado para tener una última oportunidad de recuperar la tierra del Libertador Simón Bolívar”.

Para ver el programa completo, haga click aquí.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a los resultados de la primera vuelta electoral en Guatemala:

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a los resultados de la primera vuelta electoral en Guatemala:  En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Jaime Rodríguez Arana, jurista español, catedrático de Derecho Administrativo y presidente de Ius Publicum Innovatio (IPI). Conversaron sobre la importancia del servicio civil, la administración pública y la formación en buen gobierno de una tecnocracia para el funcionamiento del Estado.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Jaime Rodríguez Arana, jurista español, catedrático de Derecho Administrativo y presidente de Ius Publicum Innovatio (IPI). Conversaron sobre la importancia del servicio civil, la administración pública y la formación en buen gobierno de una tecnocracia para el funcionamiento del Estado.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió desgaste que sufre la política y a la decadencia de las élites:

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió desgaste que sufre la política y a la decadencia de las élites:  En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Ian Vásquez, presidente de ElCato Institute, sobre la crisis de libertad de expresión en el mundo y la reducción de las libertades humanas ante el surgimiento de gobiernos autoritarios en el hemisferio.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Ian Vásquez, presidente de ElCato Institute, sobre la crisis de libertad de expresión en el mundo y la reducción de las libertades humanas ante el surgimiento de gobiernos autoritarios en el hemisferio.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a los logros del capitalismo en el último siglo:

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a los logros del capitalismo en el último siglo: En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Adrián Ravier, economista argentino, doctor en Economía, profesor universitario y director de ESEADE sobre los logros del sistema capitalista a lo largo de la historia, la irrupción de un “capitalismo de amiguetes” o mercantilismo, y la defensa de las bondades del verdadero sistema por parte de los liberales.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Adrián Ravier, economista argentino, doctor en Economía, profesor universitario y director de ESEADE sobre los logros del sistema capitalista a lo largo de la historia, la irrupción de un “capitalismo de amiguetes” o mercantilismo, y la defensa de las bondades del verdadero sistema por parte de los liberales.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió al éxito de la Unión Europea, a pesar de los obstáculos históricos que ha enfrentado a lo largo del tiempo:

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió al éxito de la Unión Europea, a pesar de los obstáculos históricos que ha enfrentado a lo largo del tiempo: En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Rafael Calduch, Doctor en Ciencias Políticas y Económicas y profesor universitario de Derecho Internacional. Conversaron sobre el papel de Europa en el mundo frente a la emergencia de nuevas potencias en Asia, el conflicto entre Rusia y Ucrania y la redefinición de la política exterior occidental.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Rafael Calduch, Doctor en Ciencias Políticas y Económicas y profesor universitario de Derecho Internacional. Conversaron sobre el papel de Europa en el mundo frente a la emergencia de nuevas potencias en Asia, el conflicto entre Rusia y Ucrania y la redefinición de la política exterior occidental.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a la amenaza que está siendo para el mundo, la escasez de agua y su impacto social y medioambiental:

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a la amenaza que está siendo para el mundo, la escasez de agua y su impacto social y medioambiental:  En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a María José Iturbide, directora ejecutiva de Funcagua, experta en temas ambientales y doctora en Política Ambiental y Planificación, Universidad de Lincoln, Nueva Zelanda. Conversaron sobre la escasez de agua, el impacto de este fenómeno en el cambio climático y sus implicaciones sociales y políticas.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a María José Iturbide, directora ejecutiva de Funcagua, experta en temas ambientales y doctora en Política Ambiental y Planificación, Universidad de Lincoln, Nueva Zelanda. Conversaron sobre la escasez de agua, el impacto de este fenómeno en el cambio climático y sus implicaciones sociales y políticas.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió al sufrimiento del pueblo venezolano bajo el Socialismo del Siglo XXI:

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió al sufrimiento del pueblo venezolano bajo el Socialismo del Siglo XXI:  En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó al periodista y escritor venezolano radicado en Medellín, Colombia, Orlando Avendaño. Conversaron sobre las posibilidades que tiene la oposición de enfrentar a la dictadura madurista en el terreno electoral y las condiciones que deben cumplirse para hacer de las elecciones presidenciales un proceso creíble.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó al periodista y escritor venezolano radicado en Medellín, Colombia, Orlando Avendaño. Conversaron sobre las posibilidades que tiene la oposición de enfrentar a la dictadura madurista en el terreno electoral y las condiciones que deben cumplirse para hacer de las elecciones presidenciales un proceso creíble.