La confirmación de la nominación del senador cubanoamericano Marco Rubio como Secretario del Departamento de Estado podría influir significativamente en la política de Estados Unidos hacia Venezuela

Venezuela pasó de ser una de las prioridades en la política exterior estadounidense durante el primer gobierno de Donald Trump, a tener menciones marginales en su campaña de reelección en 2024. La razón de este viraje puede deberse, en una parte, al tono que tuvo su reciente campaña de enfocarse en los problemas económicos e internos de los Estados Unidos, y por otra parte, al fracaso estrepitoso de su administración anterior en lograr una transición democrática en el país petrolero.

A continuación, hagamos un breve recuento de lo ocurrido en el primer gobierno de Trump con respecto a Venezuela. El 11 de agosto de 2017, Trump dijo que “Venezuela no está tan lejos. Hay muchas opciones para Venezuela, y si fuese necesario, entre ellas está la opción militar”. Posteriormente, a partir el relato del ex secretario de Seguridad Nacional, John Bolton, donde narra que a comienzos de 2019[1] “Trump insistió en que se inclinaba hacia una intervención militar y después hacerse con el país porque «en realidad forma parte de Estados Unidos»”[2] (p. 269). Sin embargo, rápidamente, Bolton hizo desistir a Trump de la idea de la intervención para que se decantara por una estrategia de presión sostenida con sanciones económicas al sector petrolero y apoyo con fondos a la oposición venezolana para finalmente provocar un quiebre en el ejército venezolano. Previsiblemente, una estrategia dependiente de una variable tan etérea como la eventual traición de los militares venezolanos, desembocó en una lucha de desgaste e hizo que Trump “perdiera interés y la confianza en el equipo de Guaidó” y culpara a Bolton de no haber podido lograr que la oposición derrocara a Maduro.

En días recientes, a través de un reportaje de WIRED, se hicieron públicos los intentos de la CIA de derrocar a Nicolás Maduro en el primer gobierno de Trump. El reportaje confirma que estos intentos comenzaron, efectivamente, hacia finales de 2018 y su primera acción fue un sabotaje digital al ejército venezolano. Sin embargo, refiere el reportaje que las operaciones de la CIA no llegaron a buen puerto gracias a: “las tensiones entre una administración con partidarios de la línea dura centrados con láser en deponer al autócrata venezolano y una CIA profundamente reacia, pero sin embargo obligada, a seguir las órdenes de la Casa Blanca”[3].

Pero la CIA no fue la única que opuso resistencias a la liberación de Venezuela, según el reportaje: “cuando los funcionarios de la administración pidieron que los recursos de hacking de la NSA se redirigieran a Venezuela, un ex funcionario de la era Trump dijo que los altos funcionarios del Pentágono «se opusieron con fuerza»”, que la estrategia de la agencia fue “puramente perezosa” y que la propia directora de la CIA Gina Haspel, se oponía claramente a las órdenes de la administración y que "nunca aceptó hacer nada agresivo en Venezuela” debido a los traumas históricos de otras intervenciones estadounidenses en los países de la cuenca del Caribe en el siglo pasado. Así las cosas, los funcionarios de la CIA y los departamentos de Estado, Tesoro y Defensa, formaron una mesa de trabajo aparte y esta nueva instancia "reaccionó en una dirección opuesta a lo que consideraban agresividad de Bolton”.

Luego de eso, la disposición y el moméntum por la liberación de Venezuela se perdieron, llegó la administración de Joe Biden, que dio marcha atrás con la política de sanciones y entró en negociaciones con el régimen venezolano para la liberación de detenidos como el testaferro de Maduro, Alex Saab, preso en Miami por lavado de activos y los sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores, presos en New York por narcotráfico, a cambio de una jugosa licencia de operaciones para extraer petróleo de Venezuela que ha sido renovada hasta mediados de 2025[4].

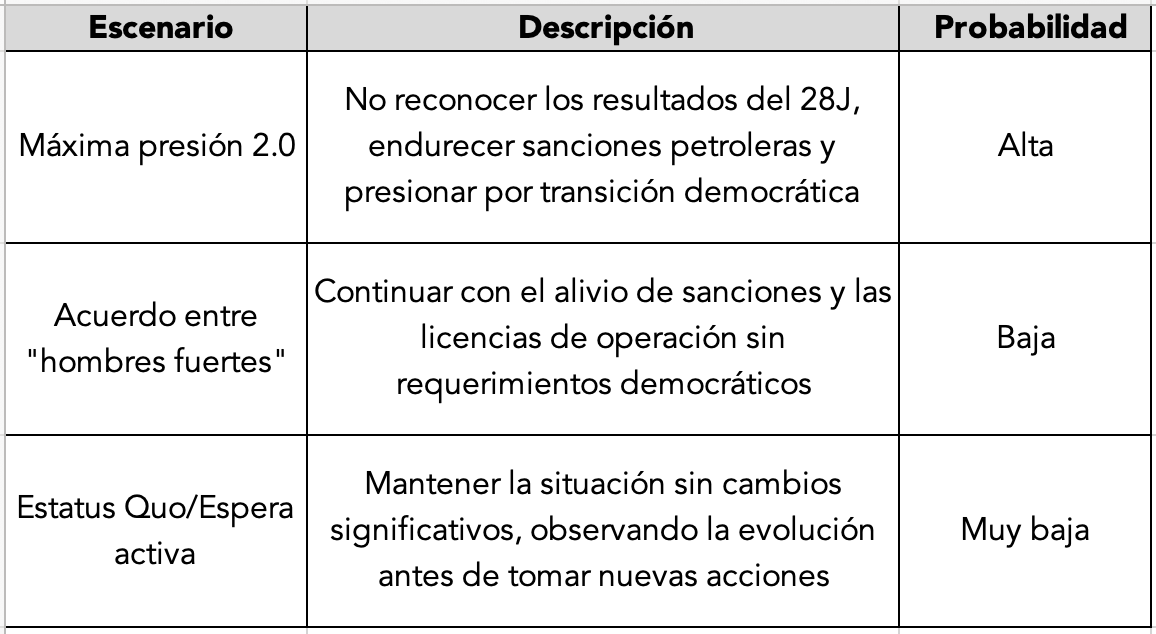

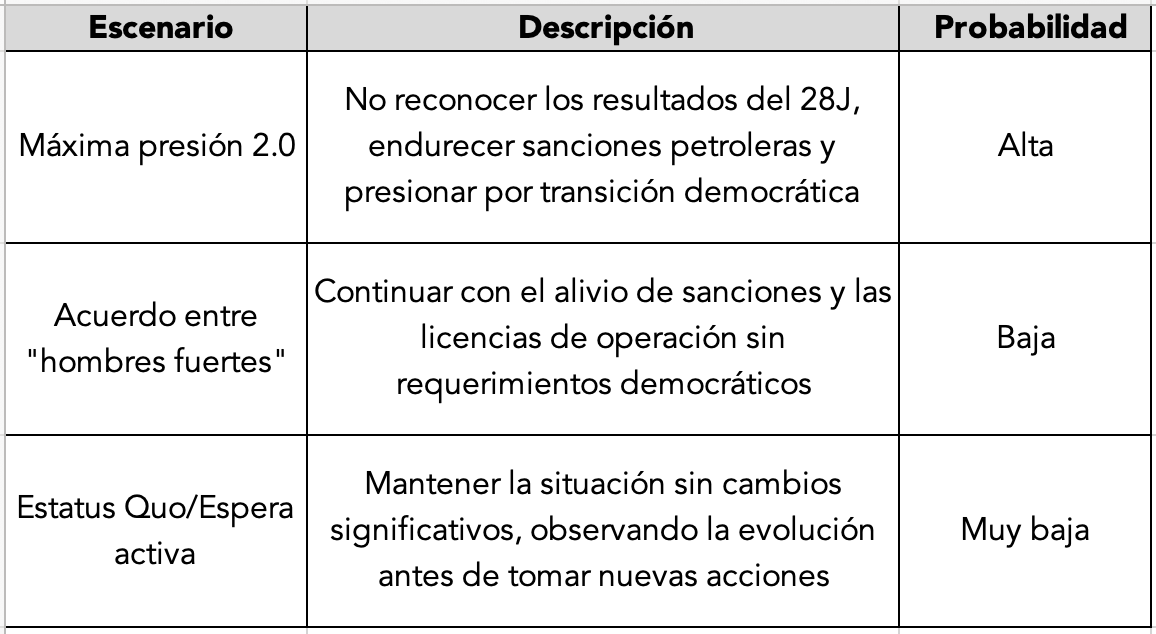

¿Qué puede pasar en su segundo gobierno? Dos escenarios y sus probabilidades

La confirmación de la nominación del senador cubanoamericano Marco Rubio como Secretario del Departamento de Estado podría influir significativamente en la política de Estados Unidos hacia Venezuela. A continuación, se analizan dos escenarios posibles y se evalúa la probabilidad de cada uno ante esta potencial designación:

- Máxima presión 2.0:

En este escenario, la administración Trump retomaría una estrategia de presión intensificada contra el régimen de Nicolás Maduro, implementando sanciones económicas más severas y apoyando activamente a la oposición venezolana. Marco Rubio ha sido un crítico constante del gobierno de Maduro y ha promovido sanciones y medidas firmes contra su régimen. Su nombramiento como Secretario de Estado aumentaría la probabilidad de que este enfoque se materialice, ya que su historial indica una inclinación hacia políticas de línea dura en relación con Venezuela.

- Acuerdo entre hombres fuertes:

Este enfoque implicaría una política más pragmática y transaccional, donde Estados Unidos buscaría acuerdos con el régimen de Maduro que beneficien sus intereses estratégicos, como la reducción de la migración o el acceso a recursos energéticos, sin insistir en una democratización inmediata. Aunque Rubio ha mostrado pragmatismo en ciertos temas, su postura histórica hacia Venezuela sugiere que es menos probable que adopte una estrategia que implique concesiones significativas al régimen de Maduro sin avances democráticos.

A continuación, esta matriz permite visualizar la probabilidad relativa de cada posible dirección política hacia Venezuela bajo el liderazgo de Rubio en la Secretaría de Estado:

[1] El 23 de enero de 2019, Juan Guaidó, entonces presidente del Poder Legislativo, bajo una interpretación “imaginativa” del articulo 233 de la Constitución venezolana, y ante la ilegitimidad de Nicolás Maduro para un siguiente mandato presidencial, fue proclamado presidente interino de Venezuela. La idea de este “interinato” era provocar una división en las Fuerzas Armadas y una transición a la democracia. Ninguna de las dos cosas ocurrió y el “interinato” finalizó en diciembre de 2022 con un desgaste y un desprestigio tremendo. Sobre esto ver: “La destitución de Juan Guaidó y el último clavo al ataúd de la oposición venezolana” https://www.fundacionlibertad.com/articulo/la-destitucion-de-juan-guaido-y-el-ultimo-clavo-al-ataud-de-la-oposicion-venezolana

[2] Bolton nunca profundizó mucho en lo que quiso decir Trump realmente con esta afirmación, pero puede interpretarse como un regreso a la llamada doctrina Monroe de “América para los americanos”, que EE. UU. aplicó durante todo el siglo XIX y que luego, a comienzos del siglo XX, expandió hasta Centroamérica y el Caribe con la doctrina del garrote, usándola como justificación para intervenir militarmente en esos países. Sabemos que la aproximación de Trump y los conservadores a las relaciones internacionales está muy impregnada del “Neorrealismo”, una escuela de pensamiento que entiende los límites territoriales de los EE. UU., mucho más en un mundo multipolar. Por esta razón, no busca expandirse militarmente más allá de sus áreas de influencia naturales: México, Centroamérica y el Caribe.

[3] No es de extrañar que los planes encubiertos de cambio de régimen asistidos por la CIA en Venezuela fracasaran, dada la historia de esa agencia desde su creación en la Guerra Fría. Un buen recuento de sus fracasos y golpes de suerte, se encuentran en el libro de 2007 del periodista Tim Weiner: Legacy of Ashes.

[4] En marzo 2022, comenzaron los primeros acercamientos entre el gobierno demócrata de Joe Biden con el régimen venezolano, con la llegada de una misión del Dpto. de Estado que arribó a Caracas y se reunió con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. A partir de allí comenzaron a aliviarse y levantarse ciertas sanciones económicas y se liberaron a detenidos como los sobrinos de la primera dama venezolana, presos en Nueva York por narcotráfico y tal vez el canje más importante: el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, que se encontraba preso en Miami por lavado de activos. A cambio, el régimen debía comprometerse de descriminalizar a la oposición y celebrar elecciones libres en 2024. Sin embargo, no cumplieron los acuerdos y cometieron un fraude electoral sin ninguna consecuencia. Sobre esto, ver: ¿Por qué fracasó el Acuerdo de Barbados y qué sigue en Venezuela? https://www.fundacionlibertad.com/articulo/por-que-fracaso-el-acuerdo-de-barbados-y-que-sigue-en-venezuela ¿Por qué Maduro no cayó el 28J ni ha caído en las semanas posteriores? https://www.fundacionlibertad.com/articulo/por-que-maduro-no-cayo-el-28j-ni-ha-caido-en-las-semanas-posteriores