Élites, poder económico y poder político (Parte 9)

Hoy resulta impensable que la élite salga a denunciar -o si quiera acompañe- demandas de transparencia o denuncias periodísticas sobre corrupción gubernamental.

Como he venido reseñando, en los últimos meses del 2016 y los primeros del 2017, encontramos la génesis de muchas de las posiciones que, hasta hoy, sostienen gran parte de la decadente agenda política de la élite local. A partir del día que el financiamiento de campañas entró en la mira de fiscales e investigadores, el proceso anti-corrupción empezó a juzgarse en términos ideológicos. Con ello, se rompió el consenso sobre la necesidad de continuar con la depuración del sistema y avanzar la reforma del Estado.

La votación del 2 de diciembre de 2016, en la que el Congreso rechazó el artículo sobre pluralismo jurídico, marcó el final del hiato reformista. Desde ese día, la discusión de otras reformas (como servicio civil o contrataciones públicas) pasó a segundo plano. Incluso, quienes intentaban rescatar la reforma constitucional para el sector justicia se hacían acreedores del oprobio favorito de los muchachos: “chairo”.

Así como en 1942 Midway marcó el inicio de la imperfecta contraofensiva en el Pacífico, esa votación marcaría el inicio de una serie de eventos y procesos de una imperfecta remontada, pero que ha dejado como resultado ulterior un sistema patrimonialista más rapaz, con mayores niveles de impunidad, sin frenos ni contrapesos, y mayor autoritarismo. Y al igual que en 2015, la élite acomodó sus posturas para alinearse con la agenda anti-corrupción y reformista, a partir de 2017, la élite se ha reacomodado para alinearse con el zeitseist -hoy imperante- de patrimonialismo rapaz, impunidad y autoritarismo.

Veamos algunos casos. En 2014, aún después de pedir permiso, la élite cuestionaba la opacidad y falta de transparencia de la administración PP. Un sentimiento generado a raíz de publicaciones periodísticas e información vox populi sobre actos de corrupción. Hoy, en cambio, resulta impensable que la élite salga a denunciar -o si quiera acompañe- demandas de transparencia o denuncias periodísticas sobre corrupción gubernamental. Cual aplicación moderna del modelo sociológico sobre las élites de Wilfredo Pareto (1916), este sentido tribal de acuerparse con otros actores con quienes comparte batallas e intereses, mas no necesariamente fuentes de capital ni formas de actuación, es una clara muestra de decadencia.

Asimismo, a partir de 2017, las formas y la legitimidad discursiva también han dejado de importar. El caso paradigmático ocurrió hace un par de meses, cuando la élite -sin reparo alguno- abanderó la lucha por la soberanía y cuestionó el apoyo internacional a una togada, en cuyo juzgado se conocían casos complejos de corrupción o cooptación judicial (incluyendo de varios Engels), casos contra personajes vinculados a los Huistas (cuya designación OFAC fue producto de la Operación Guerrilla Unit, la mayor investigación federal sobre operaciones de droga en Guatemala), o casos de financiamiento ilícito de campañas. Eso sí, al igual que con Hayek y las teorías de la conspiración, a Jean Bodino se le recuerda cuando conviene y se le olvida cuando no, puesto que el padre del concepto de la soberanía también decía que para construir un Estado moderno soberano, había que empezar por someter a la nobleza al poder del monarca (ouch!).

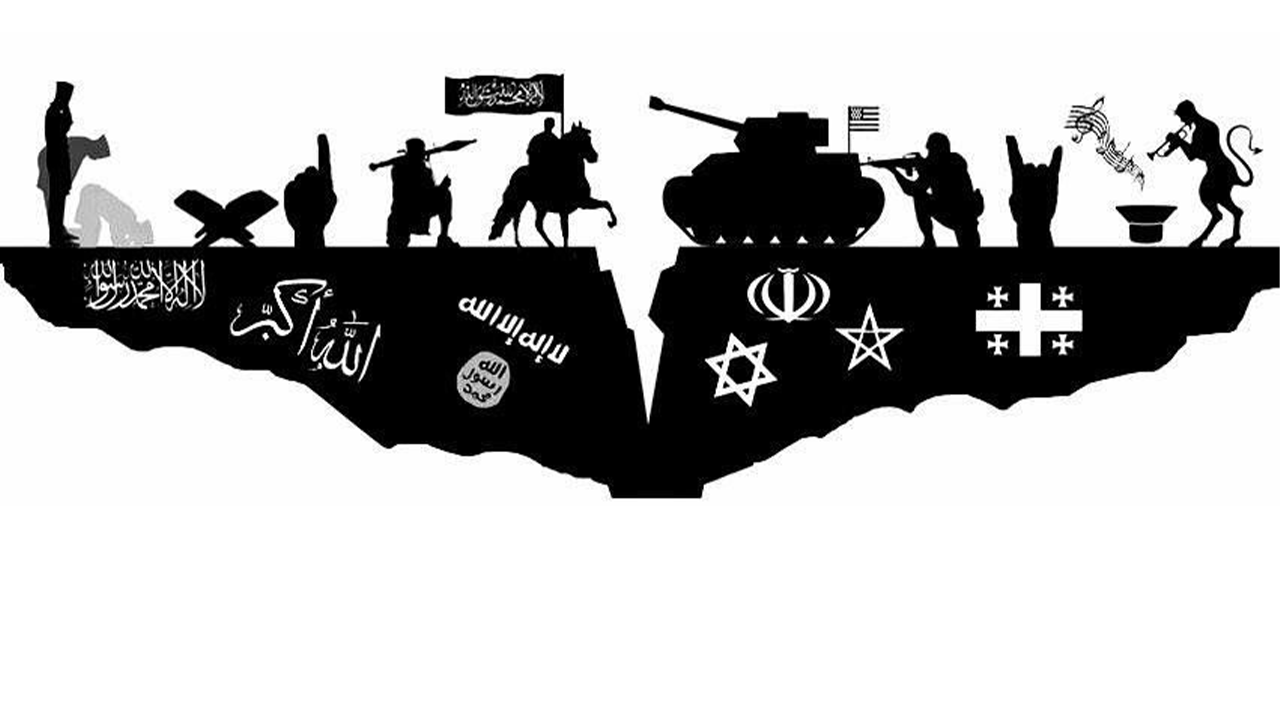

De la misma forma, el emplazado respeto por la soberanía tampoco ha sido bilateral, dado que, desde el mismo período, se incrementó el flujo de recursos provenientes de empresas, entidades empresariales, asociaciones y fundaciones locales que encontraron su destino en la política interna norteamericana. Hasta ese momento, la mayor parte del contacto con DC ocurría a través de tanques de pensamiento y organizaciones como el Inter-American Dialogue o el Council of the Americas. Pero a partir de entonces, aumentó la contratación directa de agencias de lobistas. El cambio de táctica respondía a la idea que “al pagar tus propios mariachis, es más fácil pedir tus canciones”. Algunas de ellas, con fines tan simples como gestionar procesos en el marco de CAFTA o contrapesar a las voces en The Hill que apoyan la lucha contra la corrupción o la agenda pro-Derechos Humanos en Guatemala. Así se explica la cercanía de la élite con un ala muy particular -y familiar diría Netflix- del Grand Ol’ Party. Otras canciones han tenido dedicatorias más al estilo de los viejos trucos y bromas: asediar desde DC el trabajo de la Embajada o intentar bloquear designaciones ejecutivas. Y en algunos casos más extremos, encontramos valientes kamikazes que recurrieron al apoyo directo a candidatos alternos en ciertos distritos (CA-35). (Continuará…)