¿Por qué no ha ocurrido el “quiebre militar” en Venezuela?

Un intento de explicación de los últimos 12 años

Por lo menos desde hace 12 años, un sector destacable de la oposición venezolana ha manejado la tesis de cambio de provocar un “quiebre militar” en las Fuerzas Armadas venezolanas como vía hacia una transición a la democracia. Repasaremos los diferentes momentos de esta estrategia de cambio e intentaremos explicar por qué el quiebre no ha ocurrido (hasta el momento), partiendo de la premisa de que hay una lectura errónea de cómo funcionan los ejércitos bajo regímenes no democráticos, pero también evaluaremos si es posible que el quiebre ocurra en el futuro cercano.

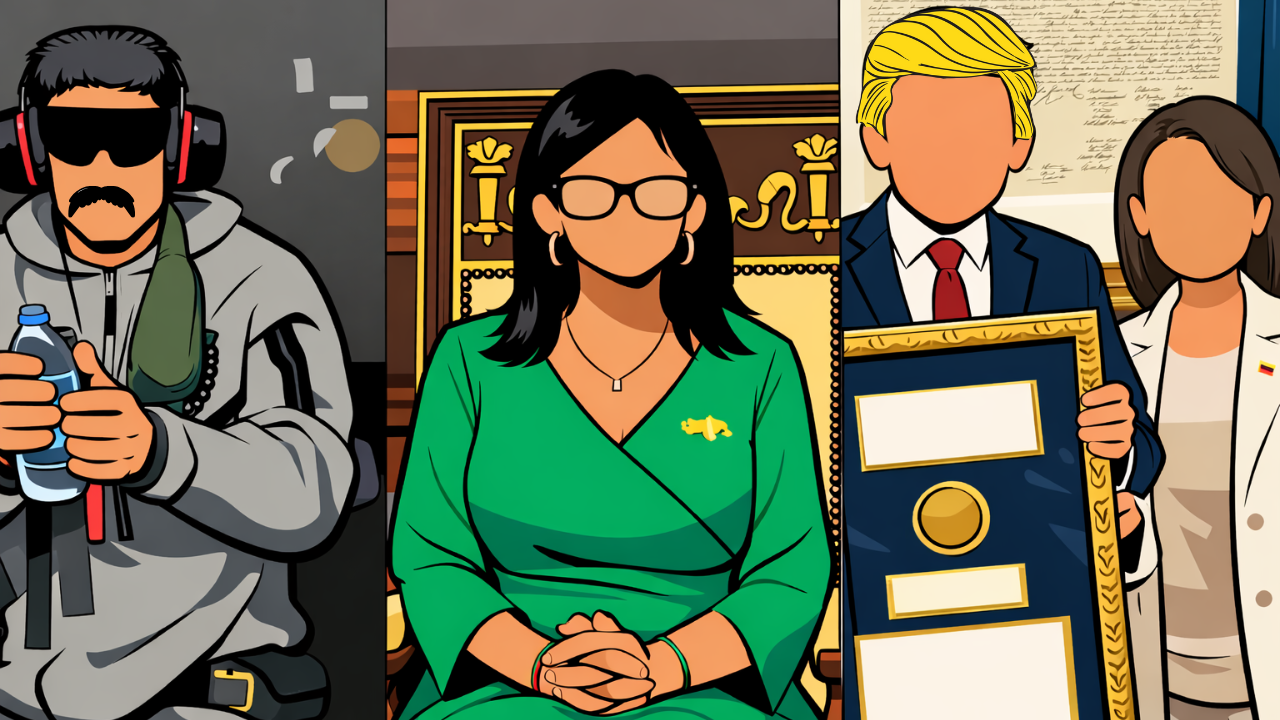

En estos últimos 12 años de madurismo y de consolidación autoritaria de revolución chavista en Venezuela, ha tendido a endilgarse exclusivamente a los errores del liderazgo opositor la incapacidad de no haber podido salir del régimen autoritario y haber propiciado exitosamente un cambio político en el país. Sin embargo, el presente análisis parte desde una óptica diferente. De hecho, la oposición venezolana ha probado varias tesis de cambio político por vía de un “quiebre militar” a lo largo de estos años y ha intensificado cada vez más los medios políticos de presión (los únicos que tiene realmente a su disposición), para provocarlo. Repasaremos esas etapas, muy a grandes rasgos, ya que por momentos se han solapado entre sí y han coexistido:

2014: Etapa de la lucha no violenta. A partir de estrategias usadas a comienzos del XXI en países como Serbia (2000), Túnez y Egipto (2011) y Ucrania (2013), se buscaba dividir el poder coercitivo del Estado a través de la movilización social y que, en el momento de ejecutar represión, hubiera un “quiebre”, o una crisis de conciencia en los represores que los terminara desarticulando para que finalmente decidieran “voltearse” al régimen autoritario antes que provocar una ruptura entre sociedad y poder político. ¿El problema? Ya para ese momento los cuerpos represivos estaban politizados e ideológicamente alineados al régimen. En ese sentido, para los ejecutores de la represión el conflicto más bien fue interpretado como una amenaza interna y reforzó la narrativa del enemigo. En ese momento también comenzaron las primeras olas represivas extensivas y la persecución intensiva contra la población, además de varios asesinatos a manifestantes con el uso desproporcionado de la fuerza que funcionaron como “casos ejemplarizantes”, que sirvieron para elevar los costos de salir a protestar y manifestarse políticamente.

2015-2024: Etapa de la crisis de legitimidad. Esta es la etapa más larga y peor caracterizada a nuestro juicio. Comienza con el triunfo de la oposición en las elecciones legislativas de 2015, que abrió otro capítulo en la lucha por recuperar la democracia en Venezuela, precisamente a partir de la crisis de legitimidad que ocurrió en el país cuando el régimen venezolano instrumentalizando al Poder Judicial (totalmente politizado por el chavismo), usurparon las funciones de un poder público democráticamente electo: la Asamblea Nacional. Se esperaba que estas acciones provocaran una crisis del orden legal-racional del Estado venezolano, sin embargo, se demostró que en la Venezuela chavista, la dominación efectiva no depende de la legalidad, sino de la obediencia efectiva que se ejerce bajo vínculos de intereses, corrupción y, en última instancia, de coerción. Es decir, la chavista-madurista es una forma más “desnuda” de dominación. De allí, es lógico derivar que la FANB no es una institución separada del poder, sino directamente interesada en su continuidad. De hecho, a partir de este punto, comienza a darse una “inversión” entre ejército y gobierno que está directamente vinculada a la cada vez más inexistente legitimidad del régimen autoritario, como consecuencia de la incapacidad congénita del madurismo para ganar elecciones. Por ende, surge la necesidad cada vez más imperiosa por parte del gobierno de ser sostenido por el ejército apelando a la “salvaguarda de la revolución” como “supremo interés nacional”. De allí que la naturaleza del poder en Venezuela haya mutado: de ser en sus inicios una supuesta unión “cívico-militar”, pasó a su verdadera esencia, que es una unión “militar-cívica”. Es decir, en palabras de un filósofo venezolano, el actual gobierno es la máscara más o menos civil de un régimen esencialmente militar.

La ventana de la crisis de legitimidad no estaba del todo cerrada y las elecciones presidenciales de 2024 plantearon una nueva oportunidad para que la oposición venezolana terminara de enterrar de una vez por todas la ya inexistente legitimidad del régimen venezolano y terminara de socavar sus intentos por presentarse ante el mundo como un gobierno más. La contundencia en la demostración del fraude electoral fue tal, que al mundo no le quedó más remedio (incluso a gobiernos de izquierda) que repudiar abiertamente y denunciar a la tiranía venezolana. Sin embargo, dentro de Venezuela, como diría Hobbes, vuelve la espada y tanto el ejército como los órganos de seguridad, asumieron (de nuevo) el rol de sostener al régimen apelando a la razón de Estado, no sin costos cada vez más extremos: desatando la peor ola de represión vivida hasta el momento con la “Operación Tun-Tun”, llegando a convertirse en uno de los países con más presos políticos del continente y despolitizando eficazmente a la población que, luego de las protestas del 29 y 30 de julio, no se ha movilizado masivamente en las calles.

2025: Etapa de la amenaza externa directa. Si bien desde el año 2016 comenzó una batería de sanciones al régimen venezolano por parte de Estados Unidos, calificándolo como “una amenaza inusual”, de allí en adelante (sobre todo en los gobiernos de Donald Trump), la política de sanciones políticas y económicas al régimen venezolano sólo ha incrementado con designaciones por narcotráfico y terrorismo e incluso ofreciendo recompensas de varios millones de dólares por la captura de sus cabecillas. Pero aunque el venezolano ya es de los regímenes más sancionados del mundo junto con el ruso y el iraní, las mismas constituyen lo que llamamos “amenazas externas indirectas”, las cuales funcionan en la mayoría de países de la región como método para “doblarle el brazo” a los gobiernos. Así que luego de una década usando amenazas indirectas, el segundo gobierno de Trump a través de una nueva estrategia liderada por los Secretarios de Estado y de Guerra, Rubio y Heghseth, ha puesto sobre la mesa finalmente la carta de la amenaza externa directa, con un despliegue militar en el Caribe considerable que ya pasa los 100 días. Dentro de esta etapa que busca el mentado “quiebre militar”, por primera vez ya el problema venezolano dejó de ser de los venezolanos para convertirse en un tema de importancia para lo que los norteamericanos denominan su “seguridad hemisférica”. De manera que la oposición venezolana no tiene ningún rol de decisión en esta nueva etapa, más allá de lo simbólico y moral, con alguna capacidad de persuasión a lo sumo, pero bastante limitada. Como hemos dicho en otras ocasiones, en este punto, la estrategia del régimen venezolano es “esperar y ver” más no desescalar, en una apuesta arriesgada a que sea Estados Unidos quien finalmente dude en llegar a una acción de fuerza y proponga una negociación (en la que el régimen venezolano estaría en desventaja, más no liquidados), además de que también apuestan al desgaste a lo interno del gobierno norteamericano con cada día que pasa sin que se decidan, sembrando narrativas para influir en la opinión pública.

Resiliencia, despolitización y evolución del régimen venezolano

“Toda sobrepolitización es una despolitización y viceversa”, dice el sociólogo político francés Julien Freund. No hay “quiebre” cuando el aparato coercitivo no se percibe a sí mismo como externo al régimen y por ende garante de una construcción política más amplia nacional como lo es la República que existe desde 1830 (mucho menos subordinado a esa ficción llamada “control civil”); sino que más bien se percibe como el garante existencial del régimen chavista revolucionario. Esto logrado en el último cuarto de siglo a través de la desprofesionalización y sobrepolitización donde la promoción militar depende de la lealtad ideológica, y ya no hay doctrina militar sino ideología revolucionaria y partisana. Sobre esto, refiere el politólogo estadounidense Samuel P. Huntington que los ejércitos politizados no dan golpes, los profesionales e institucionalizados, sí. Mientras más racional e institucional es el ejército, más fácil es provocar un quiebre. Sin embargo, mientras más arcaica es la forma de dominación en el ejército, más difícil es provocar divisiones porque sus estructuras dependen del mando personal de los superiores y del “espíritu de grupo” del cuerpo que lo integra. Y del lado del régimen político o gobierno: mientras la forma de gobierno tienda más a la dispersión de poder (como es el caso de las repúblicas democráticas), más fácil de derribar es. Y al contrario, mientras la forma de gobierno tienda más a la concentración de poder y a la construcción de mando (tiranía, despotismo, totalitarismo), más difícil de derrumbar.

Luego de un inestable siglo XX en donde los golpes de Estado estaban a la orden del día, actualmente la mayoría de regímenes autoritarios han aprendido las lecciones y han desarrollado una estrategia “anti-quiebres”. La primera lección que han aplicado es la fragmentación y dispersión del monopolio de la fuerza. Aparte de las fuerzas armadas regulares, estos regímenes tienen otros cuerpos armados como los paramilitares y organizaciones irregulares, pero también (imitando los casos de Medio Oriente y África), han implementado un primer anillo de seguridad externo que se ocupa exclusivamente del gobernante y su familia, que en el caso venezolano se sabe que ese anillo son los cubanos. También desde el siglo XXI los regímenes han perfeccionado sus sistemas de espionaje interno y tienen distintos órganos de inteligencia y contrainteligencia militar y civil que compiten entre sí, lo cual resuelve el eterno problema histórico de “¿quién vigila al vigilante?”. En el caso venezolano, órganos como la DAET (antes FAES), DGCIM, SEBIN, pero luego otros cuerpos cuyas verdaderas funciones son también de control político como el CONAS, participan dentro del esquema de represión del régimen y hacen más complicada la coordinación que requeriría un eventual quiebre.

Además de este aprendizaje “teórico”, por así decirlo, principalmente de experiencias históricas; el régimen venezolano ha “metabolizado” todos los momentos previos de intensidad política detallados antes y ha perfeccionado cada vez más sus mecanismos de control político a lo interno de su funcionamiento.

Mientras el monopolio de la fuerza siga fragmentado y disperso, y mientras las fuerzas armadas y de seguridad sigan siendo un actor interesando en perpetuar la continuidad del poder, en lugar de ser un árbitro pretoriano; la idea del “quiebre” será una expectativa de los políticos proyectada desde categorías que ya no describen al régimen real que ha mutado en los últimos 12 años. De manera que hay que plantearse el cambio político desde nuevos supuestos más realistas, además aprovechando la ventana de oportunidad que está abriendo la actual amenaza externa: aunque eventualmente el régimen pueda prescindir de alguna figura que ejerce funciones de mando político para bajar la presión sobre ellos mismos, no consentirán voluntariamente un gobierno de la oposición.