Libertad para Venezuela

En el programa de hoy analizamos la situación de Venezuela, las divisiones en la oposición y el viraje de la comunidad internacional en torno al régimen chavista.

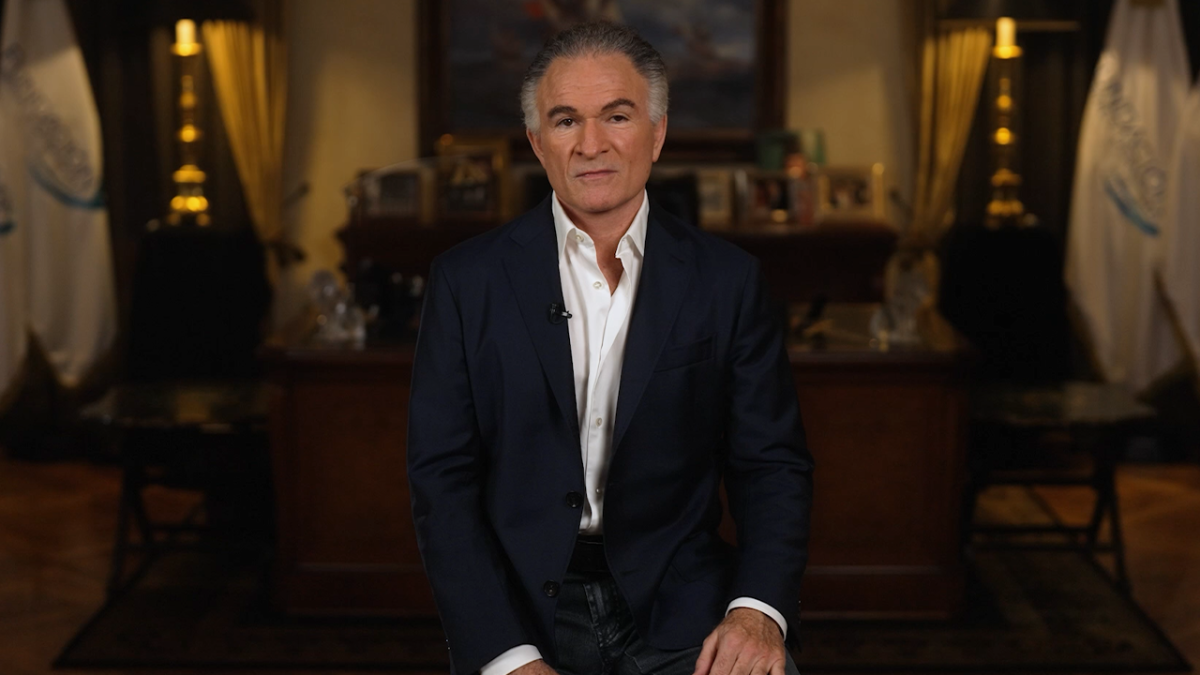

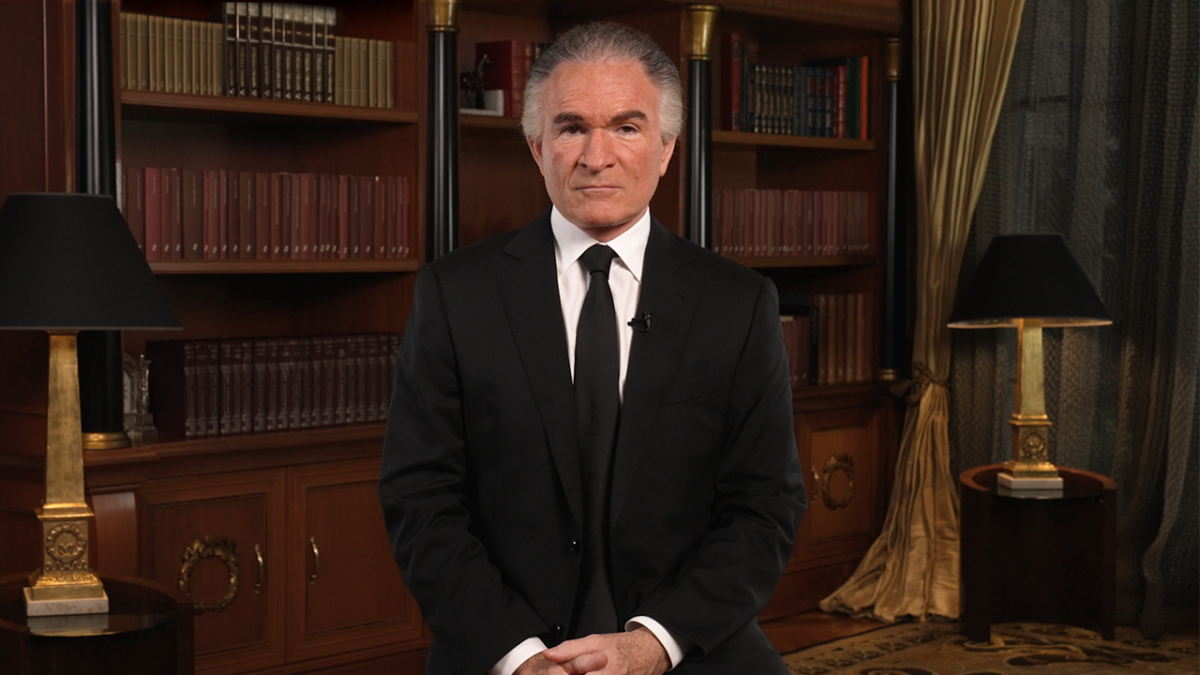

En su editorial, Dionisio Gutiérrez señaló el malestar con la globalización generado a partir de las crisis de 2008: “A partir de aquel lejano 2008, muchas cosas cambiaron, pues hoy, las naciones del mundo estamos en una especie de impase, intentando comprender a dónde nos lleva este reventado y turbulento Siglo XXI; intentando encontrar la fórmula para enderezarlo”.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez señaló el malestar con la globalización generado a partir de las crisis de 2008: “A partir de aquel lejano 2008, muchas cosas cambiaron, pues hoy, las naciones del mundo estamos en una especie de impase, intentando comprender a dónde nos lleva este reventado y turbulento Siglo XXI; intentando encontrar la fórmula para enderezarlo”.

También se refirió a las vías para solucionar un presente lleno de crisis y amenazas: “El problema es hoy; ¿qué hacemos con este presente, que es nuestro y que está lleno de incertidumbre, y, en demasiados casos, desaliento; un presente lleno de misiones que parecen imposibles. Una de ellas es la democracia y la libertad de Venezuela. No se puede ser neutral o pasivo sobre un país que duele tanto; una nación que lleva 24 años sufriendo la infamia, la represión y la barbarie a manos de un grupo de antropoides primitivos, salvajes; criminales con demasiado poder”.

Además, afirmó que el drama venezolano ya no despierta la solidaridad del mundo: “Como en “El olvido que seremos” de Borges, con la indiferencia pintada en el azul del cielo de las democracias occidentales, el pueblo venezolano vive abandonado a su suerte y sufre una de las más atroces tiranías de la historia contemporánea”.

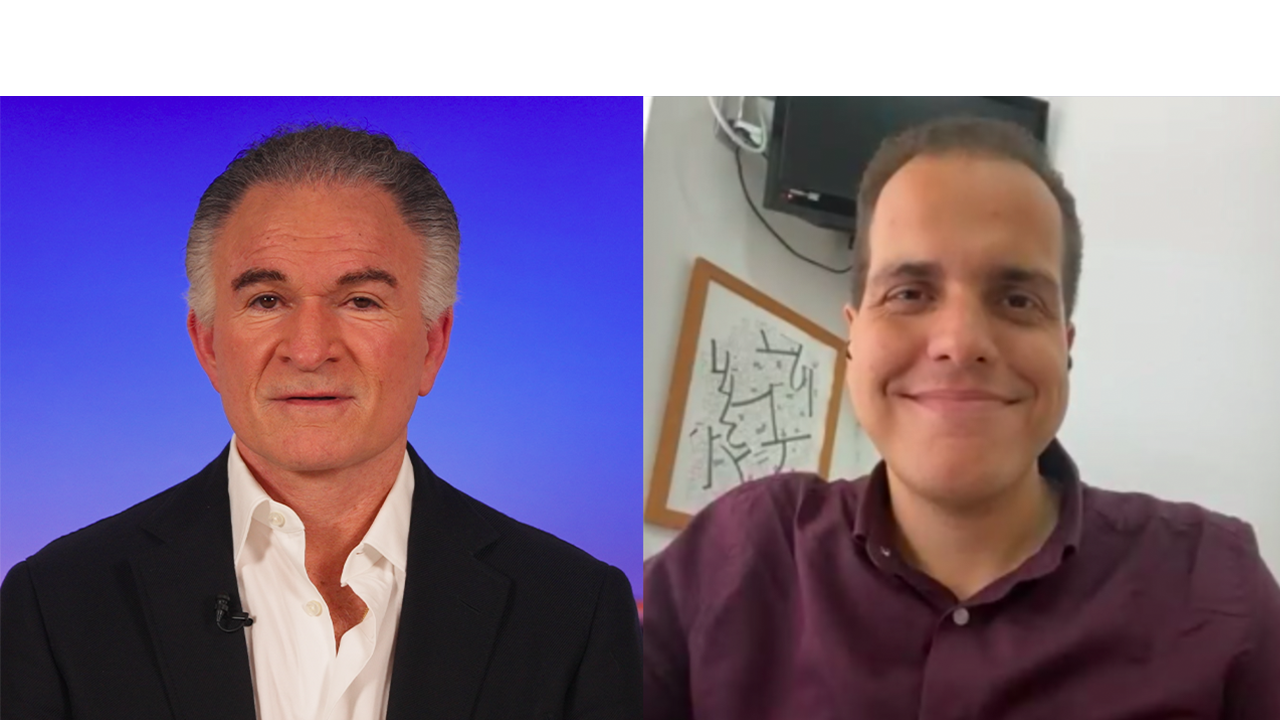

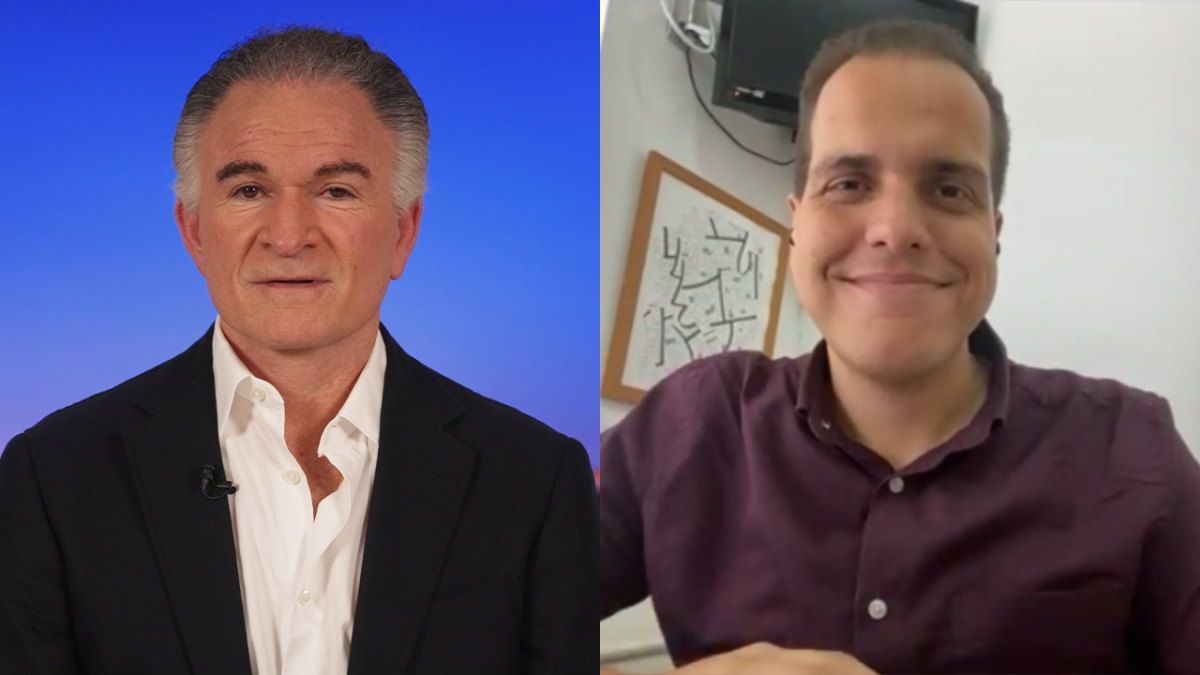

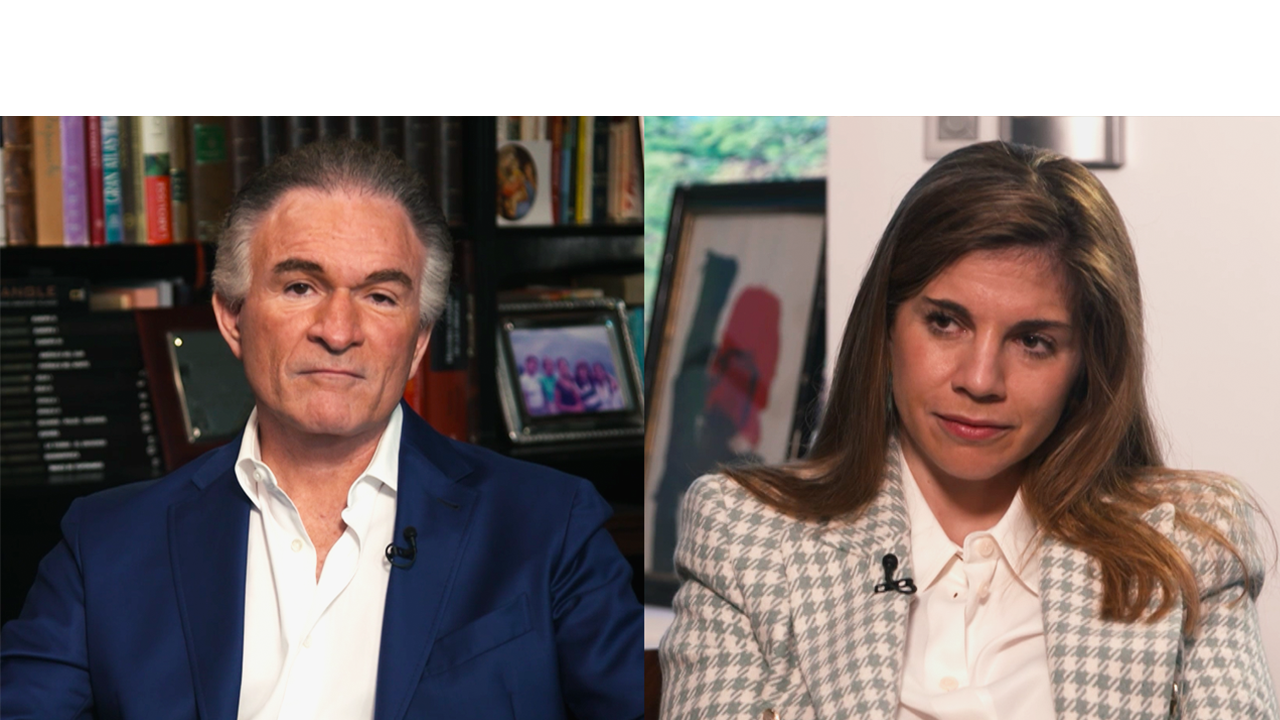

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó al venezolano Pedro Urruchurtu, politólogo, activista político y coordinador nacional del partido Vente Venezuela, sobre las divisiones en la oposición venezolana y las perspectivas para una eventual transición democrática en Venezuela.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó al venezolano Pedro Urruchurtu, politólogo, activista político y coordinador nacional del partido Vente Venezuela, sobre las divisiones en la oposición venezolana y las perspectivas para una eventual transición democrática en Venezuela.

Sobre la destitución de Juan Guaidó como presidente encargado por la Asamblea Nacional de 2015, el político explicó: “Esta es una ruta que muchos apoyamos, la dirigencia política y la comunidad internacional y que contó con el respaldo y generó importantes resultados en caracterizar al régimen como lo que es, un régimen criminal, también impulsar una ruta de máxima presión, arrinconarlo y someterlo a la justicia. Sin embargo, se cometieron errores que tenían que ver con el manejo de recursos, corrupción política y una serie de oportunidades perdidas que hicieron que ese gobierno interino que debía ser de los venezolanos, terminara secuestrado por un grupo de partidos que sólo velaron por sus intereses. Ahora la pregunta que hay que hacerse es luego de estos tres años y de esa presión, qué viene”.

Sobre el viraje geopolítico que está teniendo la comunidad internacional con el régimen de Maduro y el mal precedente que eso sienta en la región, el activista expuso: “La realidad es que más allá del tema del reconocimiento de Guaidó y de los activos, aquí hay un cambio de política exterior en EEUU hacia Venezuela y de Europa hacia Venezuela. Aquí han decidido entenderse con los tiranos, incluso enviando un mensaje muy peligroso que es “si tienes petróleo, me puedo olvidar por un ratito de lo que hiciste”. Lo cierto es que este giro deja a los venezolanos en un contexto mucho más complejo del que ya se vivía y en un momento de incertidumbre aún mayor. La única manera de solventar esto pasa porque los venezolanos escojan un nuevo liderazgo que haga frente a lo que viene”.

Sobre las divisiones en la oposición y las perspectivas sobre una eventual transición a la democracia, Urruchurto argumentó: : “La oposición ha estado unida en muchos momentos y el porqué de eso es porque muchas veces la unidad se convierte en un chantaje de ser una foto sin que haya una unidad de propósito y objetivos. Bajo el chantaje de la unidad ha habido personas que decían querer la libertad del país, pero que en realidad se comportaban como un ministerio de oposición y eso es un problema porque al final han sido funcionales al régimen. Se ha demostrado que mucha de esta gente ha tenido vínculos con el régimen, han recibido financiamiento y hemos estado infiltrados. La falta de ética y de compromiso con la libertad genuinamente y el no asumir los errores ha generado una crisis de desconfianza”.

Para ver el programa completo, haga click aquí.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a la polarización política en las redes sociales que promueven los discursos radicales y autoritarios:

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a la polarización política en las redes sociales que promueven los discursos radicales y autoritarios:  En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó al politólogo, profesor universitario y escritor estadounidense, Francis Fukuyama, sobre la recesión democrática de occidente, el futuro de América Latina y de Europa para 2023.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó al politólogo, profesor universitario y escritor estadounidense, Francis Fukuyama, sobre la recesión democrática de occidente, el futuro de América Latina y de Europa para 2023.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a sus décadas de activismo cívico en la región:

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a sus décadas de activismo cívico en la región:  En el siguiente segmento de Razón de Estado, presentamos el documental titulado

En el siguiente segmento de Razón de Estado, presentamos el documental titulado

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a la importancia de la educación en el crecimiento personal de los seres humanos:

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a la importancia de la educación en el crecimiento personal de los seres humanos:  En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Rafael Puyol Antolín, doctor en Geografía y rector de la Universidad de la Rioja. Conversaron sobre los retos de la educación virtual, su uso para aliviar las brechas en América Latina y el futuro de la educación tradicional.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Rafael Puyol Antolín, doctor en Geografía y rector de la Universidad de la Rioja. Conversaron sobre los retos de la educación virtual, su uso para aliviar las brechas en América Latina y el futuro de la educación tradicional.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a la necesidad de buscar el sentido de nuestras vidas como forma de alcanzar el bienestar:

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a la necesidad de buscar el sentido de nuestras vidas como forma de alcanzar el bienestar:  En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó al médico español Mario Alonso Puig, sobre la gestión del ego, la inteligencia emocional y cómo salir de la zona de confort siendo resilientes ante el cambio.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó al médico español Mario Alonso Puig, sobre la gestión del ego, la inteligencia emocional y cómo salir de la zona de confort siendo resilientes ante el cambio.

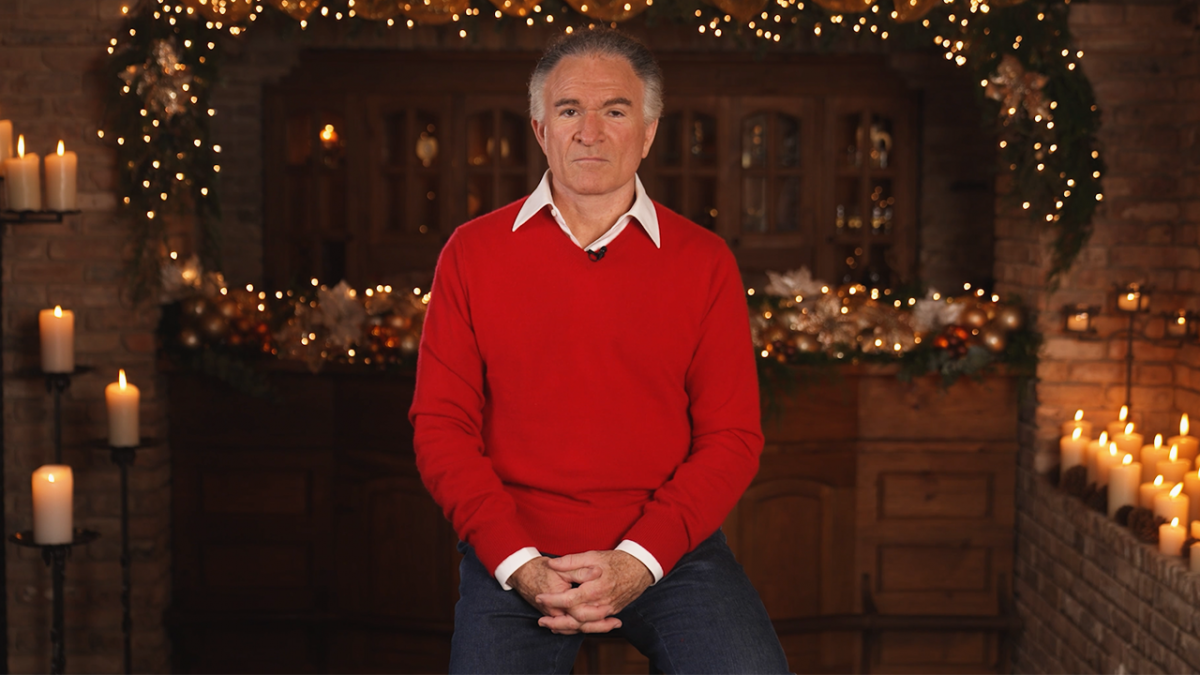

En su editorial, Dionisio Gutiérrez reflexionó sobre las fechas decembrinas como el momento para reencontrarnos con nuestras familias, amistades y con nosotros mismos:

En su editorial, Dionisio Gutiérrez reflexionó sobre las fechas decembrinas como el momento para reencontrarnos con nuestras familias, amistades y con nosotros mismos:  En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a la psiquiatra y escritora española, Marian Rojas Estapé. En la conversación, abordaron la búsqueda de la felicidad duradera, el sentido de la vida, y el impacto de lo digital en la salud mental de los jóvenes.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a la psiquiatra y escritora española, Marian Rojas Estapé. En la conversación, abordaron la búsqueda de la felicidad duradera, el sentido de la vida, y el impacto de lo digital en la salud mental de los jóvenes.

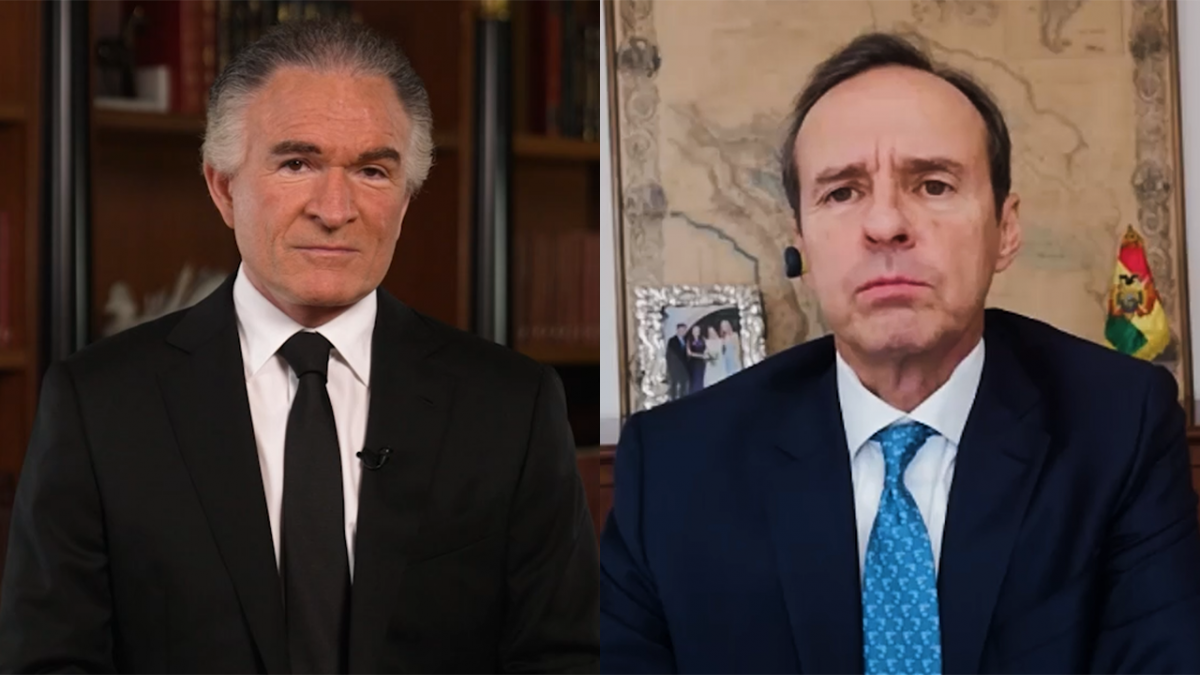

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió al descreimiento de la ciudadanía sobre su rol en los procesos democráticos de sus países:

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió al descreimiento de la ciudadanía sobre su rol en los procesos democráticos de sus países:  En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó al ex presidente de Bolivia e ingeniero, Jorge Tuto Quiroga, sobre el viraje hacia la izquierda en la región, y los retos que tiene la democracia liberal para renovarse e imponerse de nuevo en Latinoamérica.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó al ex presidente de Bolivia e ingeniero, Jorge Tuto Quiroga, sobre el viraje hacia la izquierda en la región, y los retos que tiene la democracia liberal para renovarse e imponerse de nuevo en Latinoamérica.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió al ciclo de inestabilidad política y bajo crecimiento económico de América Latina en las últimas décadas:

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió al ciclo de inestabilidad política y bajo crecimiento económico de América Latina en las últimas décadas: En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó al economista y escritor español Daniel Lacalle. Conversaron sobre la amenaza de entrar en una estanflación en 2023 y las medidas demagógicas y populistas que están tomando los gobiernos latinoamericanos en materia económica.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó al economista y escritor español Daniel Lacalle. Conversaron sobre la amenaza de entrar en una estanflación en 2023 y las medidas demagógicas y populistas que están tomando los gobiernos latinoamericanos en materia económica.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez anunció el debut de Razón de Estado en los medios internacionales:

En su editorial, Dionisio Gutiérrez anunció el debut de Razón de Estado en los medios internacionales:  En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Santiago Abascal, presidente del partido político Vox y de la Fundación Disenso. Conversaron sobre el rumbo de la derecha liberal en Iberoamérica y la necesaria defensa de los valores de Occidente frente al avance de los populismos autoritarios de extrema izquierda.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Santiago Abascal, presidente del partido político Vox y de la Fundación Disenso. Conversaron sobre el rumbo de la derecha liberal en Iberoamérica y la necesaria defensa de los valores de Occidente frente al avance de los populismos autoritarios de extrema izquierda.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a los cambios que está sufriendo nuestro planeta en las últimas décadas:

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a los cambios que está sufriendo nuestro planeta en las últimas décadas:  En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Luis Ignacio Gómez, bioquímico, consultor en temas ambientales y profesor universitario basado en Leipzig, Alemania. Conversaron sobre el impacto del cambio climático y las acciones colectivas que deben tomarse para contrarrestar sus efectos, especialmente en los países en vías de desarrollo.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Luis Ignacio Gómez, bioquímico, consultor en temas ambientales y profesor universitario basado en Leipzig, Alemania. Conversaron sobre el impacto del cambio climático y las acciones colectivas que deben tomarse para contrarrestar sus efectos, especialmente en los países en vías de desarrollo. Finalmente, en el último segmento, Edgar Ortiz moderó el panel entre César Restrepo, analista colombiano y experto en seguridad, y Luis Peche, internacionalista venezolano, sobre las negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN en la ciudad de Caracas y la legitimación internacional de Nicolás Maduro.

Finalmente, en el último segmento, Edgar Ortiz moderó el panel entre César Restrepo, analista colombiano y experto en seguridad, y Luis Peche, internacionalista venezolano, sobre las negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN en la ciudad de Caracas y la legitimación internacional de Nicolás Maduro.